扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

本文发表于《证券法苑》(2021)第三十三卷,第1-26页。

【摘要】大资管回归本源催生了“回归信托、以信托法作为大资管上位法”的流行解读,进一步衍生出“信托业回归代人理财本源”或“制定信托业法作为大资管行业的监管法”等主张,而这背后是将信托等同于“代人理财”、进而等同于资管的顾名思义式的理解。观察同属大陆法系以及信托金融化的日本在信托与资管方面的实践与法制,可以发现,“信托”与“资管”或“代人理财”、信托业与资管业是两个有交集但各自独立的领域。一方面,从信托的角度来看,尽管信托工具在日本金融业务中被广泛运用,但实践中谓之信托的交易多与资产管理无关,而信托业直至上世纪末仍主要呈现出存贷款机构的特征,实难称代人理财是信托业之本源。另一方面,从大资管的角度来看,《金融商品交易法》而非《信托法》或《信托业法》才是日本大资管的上位法。信托只是日本资管产品的多元组织形式之一,金融监管法对于投资顾问与信托机构、证券投资基金与信托银行理财也采取了区分监管的模式。学理上,日本学者认为受托人积极管理信托财产并非信托有效的必备要件,消极信托亦合法有效,盖其仍有财产隔离之功效。

【关 键 词】日本 信托信托业资管 消极信托

问题的提出

在资产管理行业进入回归本源和规范发展的大背景下,完善资管行业监管框架的一个基本前提,是确定资管业务中当事人之间的法律关系,这也是当下学界以及实务界关注的焦点。长期以来,关于信托与大资管的关系有一种流行的认知:大资管就是“受人之托、代人理财”,也就等同于“信托”,因为信托通常也被解为“受人之托、代人理财”。由此产生了“大资管回归本源就是回归信托、以信托法作为整个资管行业的上位法”的主张,[1]进而有观点认为,应当以《信托业法》作为整个资管行业的监管法。[2]

然而,上述认识更像是一种“顾名思义”的断言,而非以信托与资管实践作为支撑。例如,域外大资管的法律框架更多地是基于证券投资基金法而构建,信托法并未在其中居于核心地位;[3]再如,在我国大资管回归本源的讨论中,信托业也被认为“应回归代人理财或资产/财富管理这一本源业务”[4],那么,信托与资管、信托业与资管行业究竟是什么关系?谁该回归谁?显然,这些问题无法通过简单地将“信托”或“资管”与“受托之托、代人理财”划等号而获得解答。某种意义上说,信托作为舶来品与大陆法系观念之间的扞格、传统信托与商事信托的差异、我国信托业定位的游移以及既往大资管实践的全面异化[5]等等,导致信托与资管之间的关系扑朔迷离。单纯从概念出发或观念出发进行演绎,恐怕无法获得一个清晰的认知。

因此,本文以邻国日本的信托法律实践来探究信托、信托业与大资管之间的关系。选择日本为观察样本,主要有以下几方面的考虑。首先,日本是东亚地区引入和传播信托制度的源头,其信托实务与信托立法对我国都产生了很大影响。特别是,我国信托业的发展路径以及早期的发展模式都是仿效日本以及受日本影响的台湾地区的做法。[6]其次,与英美法下的信托主要是民事信托不同,日本引入信托制度的动机在于融资,在很长一段时间内,信托制度主要运用于金融领域。不仅如此,日本还形成了相对独立的信托业——信托公司群体,甚至还颁布了信托业法,成为信托业这一金融子行业的监管法;[7]再次,也是最重要的,日本的信托法文本众多,特别是被视为信托特别法的《附担保公司债信托法》、《贷款信托法》、《投资信托与投资法人法》、《资产证券化法》等,对公司债担保信托、贷款运用集合资金信托、证券投资信托、资产证券化信托等主要金融交易提供了指引,表面上看“似乎”完全覆盖了整个大资管领域,几可视为“信托≈资管”的典型代表。不过,仔细梳理日本的信托法文本与实务可以发现,信托与金融之间的关系在日本经历了一个长达百年的动态演进过程,信托、信托业、信托法与大资管之间的边界已经清晰可见。

下文分成四个部分。第一部分与第二部分分别从日本信托与资管的实践两个视角观察信托与资管的关系。第一部分通过展现日本信托业的发展历程与多元化的信托产品来呈现信托的高度灵活性,并以此质疑信托业回归代人理财本源这一观点。第二部分从信托转换到大资管的角度,通过介绍日本资管产品的多元化组织形式,以及日本金融监管法对于投资顾问与信托机构、证券投资基金与信托银行理财的区分监管,指出大资管无法回归信托、信托业法也难以成为整个大资管行业的监管法。第三部分从实践回归学理,结合日本学界的观点讨论了资产证券化、附担保公司债发行、证券投资基金等交易中的消极信托的有效性问题,在法理层面论证将“信托”等同于“代人理财”并未揭示信托最本质的功能这一观点。最后总结了日本实践给我们理解信托与大资管之间有交集、但各自独立的复杂关系所提供的若干启示。

一、日本信托实践与信托业的功能定位

本部分首先从日本信托的视角来观察信托与资管的关系。按照日本学者的说法,日本信托的一大特征是长期被定位于金融制度之中,甚至仅作为金融制度而存在,[8]直到最近十几年才随着著作权信托、家事信托的发展而有所变化。另一方面,日本信托业的发展历程则显示,日本信托机构与银行业之间长期存在密不可分、甚至水乳交融的关联。相反,信托业与资管业虽存在交叉,但资管类产品仅仅只是信托这一法律形式的多样化运用中的一种而已;信托机构主要扮演的也不是主动管理受托财产的角色。可以说,日本信托业长期的银行化特征以及经济功能多样化的信托产品,与“信托业的本源业务应为代人理财”这一论断形成了明显的背离。

(一)日本信托业的历史考察:长期的银行化特征

作为东亚最早引入信托的国家,信托进入日本已有100多年的历史。不过,很长时间内,信托制度在日本主要运用于类存贷款业务之中,受托人并未真正发挥主动管理财产的功能,即并非资产管理意义或财富管理意义上的信托。与贷款化的信托业务相对应的,则是信托机构的银行化,即兼营信托业务的信托银行在很长时间内主导甚至垄断了整个信托业。只是上世纪70年代后,随着个人和机构财富的积累、投资的多元化以及社会的老龄化,资产/财富管理意义上的信托业务才开始兴起,真正发挥“因信而托”、“代人理财”的功能。

1. 信托贷款化与信托机构银行化

1905年《附担保公司债信托法》的颁布为日本引入了信托制度,其目的是为了在国外发行债券,吸收海外资金来恢复被日俄战争拖累的经济。[9]但公司债担保信托毕竟有限,随着信托制度的制度引入,日本市场上涌现出的大多数所谓的“信托公司”,从事着包括房地产中介、高利贷、投资等各种名目的业务,甚至进行土地投机等违法行为。这一乱象直至1922年《信托法》与《信托业法》的出台才得到治理,信托业开始走向规范化。在这两部法律颁布后的二十年间,“信托的主流业务表现为接受资本家或机构投资人较大金额的信托,以单笔或集合形式运用于贷款和公债上,以创造高于存款的财富价值”,其经济实质类似于现在的大额自由利率存款;在这一时期,《信托业法》允许金钱信托业务中(资金信托)作出本金保本保收益的特殊约定,从而推动了信托的普及与发展。[10]

但是,第二次世界大战摧毁了信托公司大额存款业务的客户基础,严重的通货膨胀亦使得其筹集资金变得很困难。更致命的打击来自战后引入的美国式证券交易法,它禁止信托公司从事证券相关的业务,而证券承销是信托业当时主要的盈利来源。这一切导致信托公司举步维艰。为挽救信托业,一方面,日本政府模仿美国模式推动银行兼并信托公司,以增强信托业的财务基础。这一过程从战时就已开始,1943年出台的《关于普通银行等兼营银行存储业务或信托业务等的法律》(以下称《兼营法》)[11]就是为了实现这一目的。1946~1948年间,所有的信托公司均转型为了信托银行。另一方面,1952年颁布的《贷款信托法》为信托业创设了“贷款信托”这一特别业务,其是面向社会大众的集合资金信托,但信托银行对信托本金负有刚兑义务,由此吸引了民众小额资金的广泛参与。贷款信托的资金主要用于放贷,其实质为银行存贷款业务;不过,为避免与银行存款业务直接竞争,贷款信托的期限必须在两年以上,且受益人至少须持有受益权一年后才能变现。这种贷款信托流行了近半个世纪,不仅令“信托”的概念普及开来,也将日本的信托业定格为经营长期金融功能的机构。[12]

由此可见,在信托引入的很长时间里,日本的信托业务主要呈现出类银行存贷款的特征;从经营主体的角度来看,则呈现出银行化的倾向。二战后经营信托业务的机构主要是信托银行,它们都是根据《兼营法》由银行取得经营信托的资格。

2. 资产运用型信托业务与专业信托公司的兴起

随着战后日本经济的高速发展,个人和机构财富逐渐积累,社会老龄化程度也逐步加深,资产运用型信托业务开始兴起。首先,自1965年至1975年,信托银行开始从事企业年金信托业务,信托银行开始发掘资产运用市场。此后,证券信托、土地信托等资产运用型(即中文语境下的资产管理)信托业务[13]也逐步兴起。与此相对应的是贷款信托的衰落。日本在上世纪90年代出现的利率自由化、直接融资市场的发展、通货紧缩、企业长期借款需求下降、投资者风险偏好的转移等因素导致了贷款信托这一昔日的主流业务最终退场。[14]

由于资产运用型业务的兴起,经营机构方面也从信托银行的垄断局面转为了专业信托公司与兼营信托的金融机构并存的格局。日本于2004年修改《信托业法》,规定了管理型与运用型两类信托公司,前者不得从事对信托财产的管理运用有裁量权的信托业务,采取登记制;后者则可以作为受托人对客户委托的财产的管理运用享有裁量权,采取许可制。因此,就目前而言,日本的信托银行等兼营机构都是依据《兼营法》设立的,而称为信托公司的都是根据2004修改后的《信托业法》新设的,但其规模与影响仍远不及信托银行。[15]

(二)日本信托产品的多元功能:资产管理仅为冰山一角

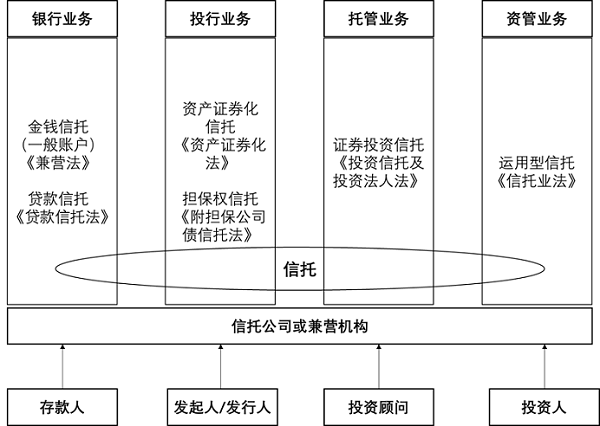

信托产品是信托业从事经营活动提供的具体载体,它也可以从另一个侧面体现信托业的功能特征。从法理上说,在遵循了不欺诈债权人这一基本原则的前提下,信托架构下当事人之间的权利义务关系可以设计得千变万化。信托制度的这种灵活性在日本金融业中也展现得淋漓尽致。信托形式的运用催生了诸多信托产品,但从经济功能的角度进行考察,会发现其实际上覆盖了资管、银行、投行与托管等多种业务类型。有意思的是,《附担保公司债信托法》、《贷款信托法》、《投资信托及投资法人法》与《资产证券化法》等日本信托特别法的文本中所提到的信托,大多不是应用于典型的资管业务之中。这些立法规制的信托中,其受托人的职能也并不符合“资产管理”的特征,即资管机构代表客户利益进行交易,是客户利益的守护人(stewards),对客户负有信义义务,资产组合的表现无论好坏都归属于客户。

1. 资产运用型信托——资产管理业务

在日本信托法律文本中,与“资产管理”的内涵最为接近的是《信托业法》中规定的“运用型信托业”(運用型信託業,Investment-Based Trust Business)。根据《信托业法》,信托公司主营的受托业务分为资产运用型信托业务和管理型信托业务(管理型信託業,Custodial Trust Business),前者是指受托人对于信托财产的管理和处分享有自由裁量权,后者是指受托人不享有裁量权,而是根据委托人或受益人、或是根据由委托人或受益人委托的具有指示权限之人(如投资顾问公司等)的指示管理和处分信托财产。[16]并且,《信托业法》第24条明确禁止保本保收益,所以资产运用型信托业基本符合资产管理的内涵。

不过,《兼营法》第6条规定,信托银行等兼营机构在“非特定运用金钱信托”(即投资对象未特定化的金钱信托,受托人对于资金运用享有裁量权)的场合可以附加本金补偿和利润补足条款,即对本金和/或利润负有刚兑义务。信托银行经营的金钱信托(一般账户)、贷款信托等附加本金补偿条款的信托产品虽然也满足“受托人对信托财产的管理运用享有自由裁量权”这一要件,且实务中也会将这类产品认定为“资产运用型信托”,[17]但其因信托银行对本金负有“刚兑义务”这一特征而不具备资产管理业务中“投资者风险自负”这一属性。

除《信托业法》中对于运用型信托的一般规定之外,日本关于信托业的特别立法中的信托受托人大都并非资管业务中的资产管理人,其涉及的业务分别属于银行存款业务、投行附属业务和托管业务等业务类型,兹分别介绍如下。

2. 贷款信托——类银行存贷款业务

如前所述,流行长达半个世纪的贷款信托具有保本特征,即合同中约定有本金补偿条款。学者概括这种信托的特征如下:(1)集合运用,即信托银行面向大众受托小额资金,并作为借贷资金共同运用;(2)本金补偿,即信托银行对本金负有刚兑义务;对于信托收益理论上无刚兑,而是以6个月前公布的预期分配比率进行分配,但预期收益与实际收益之间的差额则作为信托报酬为信托银行享有;(3)指定运用,即贷款信托只能从事长期贷款业务,主要是将信托财产用于放贷或票据贴现;(4)信托受益权证券化,投资者持有信托受益权凭证,但一般不进行转让,而是可以在信托设立一年之后请求发行人回购。[18]实践中,与贷款信托相类似的,是信托银行经营“集合运用指定金钱信托(一般账户)”,这类金钱信托亦附加了本金补偿条款。[19]

这种“刚兑”安排有明确的法律授权。尽管《信托业法》第24条第1款第4项明确禁止信托公司承诺保本或保收益,[20]但根据《兼营法》第6条关于“订立损失补偿条款”的规定,非特定运用的金钱信托可以附加本金补偿和利润补足的条款,即指定运用(即指定了信托资金运用的大致范围和方面)和无指定运用的金钱信托均可保本保收益。因此,从贷款信托的经济功能来看,附本金补偿约定的金钱信托实质上与银行存款无异。实践中,日本的金融监管法也基本将之视同于存款,关于银行存款业务的相关监管规则,如存款保险金、存款准备金等,亦同样适用于贷款信托。[21]

3. 资产证券化信托、担保权信托——投行附属业务

日本《资产证券化法》(資産の流動化に関する法律)下的资产证券化信托[22]和《附担保公司债信托法》(担保付社債信託法)下的担保权信托都属于投资银行业务的一环。在“投资人—金融机构—融资人”的投融资链条中,通过特殊目的信托受让基础资产然后实现受益权的证券化是资产证券化的一环;通过信托持有担保利益是公司发行公司债券的一环。然而,资产证券化和债券发行都是从融资人端启动的交易,本质上说,它们属于作为卖方业务的投行业务,而非从投资人端启动的、作为买方业务的资管业务。

具体来说,在资产证券化信托下,信托公司仅仅是起到连接委托人(融资方)与受益人(投资方)的作用,对于信托财产的管理运用并无裁量权,信托的主要功能在于事务管理与破产隔离。以金钱债权的证券化为例,受托人在信托设立后的主要职责在于债权管理(包括对债权回收状况的管理与债权回购等)、合同管理(包括信托费用的计算等)与受益权管理。[23]

就公司债担保权信托而言,担保权设定人为委托人,担保权人为受托人,被担保债权的债权人为受益人。[24]之所以要设置担保权信托,是因为对不特定多数的债权人分别设定信托的现实可行性低,故将担保权作为信托财产设立信托;债券持有人依其债权金额按比例享有担保利益,信托受托人负有为全体债权人保存、实现担保权的义务,负责召集债券持有人会议、执行债券持有人会议决议等管理担保债券的事务性工作,其权限仅止于为公司债权人的担保目的所需之必要权限,而并无管理运用信托财产的功能。[25]

4. 证券投资信托——托管业务

从名称上看,最像资管业务的,就是作为日本公募证券投资基金以及其他公募型投资基金之基本法的《投资信托及投资法人法》(投資信託及び投資法人に関する法律,以下称“《投信法》”)[26]所规定的证券投资信托了,信托机构在其中作为受托人,在信托业务的统计中则被列入日文语境下的“资产管理”类下。乍看起来,日本的信托公司似乎担任的是类似我国证券投资基金中管理人的角色,然而“似是而非”。

日本《投信法》规定了两种不同组织形式的投资基金,一种为投资信托型(契约型),另一种为投资法人型(公司型),前者主要用于证券投资基金,后者主要用于不动产投资基金。理论上,投资信托又分为两种结构:委托人指示型与非指示型,前者是指委托人对信托资金的投资享有裁量权和指示权,而受托人并无裁量权;后者是指委托人无指示权,受托人对信托资金的运用进行自由裁量。不过,《投信法》明确规定,信托财产的二分之一以上用于投资有价证券的“证券投资信托”,必须采取委托人指示型的交易结构。[27]并且,非指示型的投资信托极少出现,目前市场实践中也并不存在这类投资信托。[28]

因此,日本的证券投资信托采取了一种特殊的信托交易结构——委托人指示型,我国学者则称之为“非分离模式的契约型基金”,以便与德国式的“分离式契约型基金”相对。[29]在这种信托结构中,委托人是投资顾问公司或真正的基金管理人;基金投资者是受益人;受托人则由信托公司或信托银行充当,按照投资顾问(即委托人)的指示管理运用信托财产,故称为“委托人指示型”。受托人的具体职责包括负责信托财产的保管和事务处理、信托财产价值的计算、执行委托人的投资指令等,但并不负责信托财产的投资决策。因此,在日本证券投资信托中,委托人才是实际负责信托财产的管理运用的主体,而信托机构作为受托人,其主要功能是托管而非代人理财。

因此,在日本法下的信托分类中,证券投资信托被归为“特定运用金钱信托”,即委托人就信托资金的管理运用方法进行具体指定,受托人对于管理运用无裁量权限。此外,除了集合型的证券投资信托以外,亦存在以主要投资有价证券为目的的单一型“特定运用金钱信托”,即专户型的证券投资信托。这类产品中的信托架构同样还是应用于托管环节,委托人依照信托文件就信托财产管理运用进行指示,受托人实质上为托管人,其职能在于执行投资指令与事务管理。

5. 关于日本信托业务的小结:“代人理财”难谓本源

总的来说,日本业界将信托业务分为三类,即上文提到的资产运用型信托(資産運用型信託は,Asset Management Type Trust/Investment-Based Trust)、资产管理型信托(資産管理型信託は,Asset Administration Type Trust/Custodial Trust)与资产证券化信托(資産流動化型信託は,Securitization Trust)。根据日本信托协会截至2020年9月的统计数据,信托资产总额为1,302.1万亿日元,资产运用型信托的受托资产为122.1万亿日元,资产管理型信托为1,026.2万亿日元,资产证券化信托为93.6万亿日元,资产运用型信托的受托资产的占比不足十分之一。[30]并且,正如上文所述,资产运用型信托中还包括了具有本金刚兑性质的产品,故真正资管型的信托业务之占比会更少。因此,基于日本信托业的历史及现况,“信托业的本源业务是代人理财”这一观点实难成立。

二、日本大资管实践及其监管模式

在考察了日本信托业与信托产品的历史与现状后,本部分转向从大资管的角度来厘清信托与资管二者之间的关系。

(一)日本资管业的法律框架

在资产管理领域,法律与监管一般是围绕着公募证券投资基金发展起来的。代表性的法律框架是美国式的“《投资公司法》+《投资顾问法》”的二元结构,前者规范基金的组织与运作,后者规范从事投资管理或投资咨询的个人与机构。[31]但也有国家采用将“基金组织”与“管理人”合并立法的体例,如我国的《证券投资基金法》。

日本起初也是采取基金组织与管理人合并立法的体例。1951年《投信法》在日本引入了契约型/信托型证券投资基金,并确立了“委托人指示型”的特殊信托结构。由于“委托人”作为基金管理人对投资者利益至关重要,因此委托业者也被该法纳入金融监管。随着资产管理市场的扩张,日本借鉴美国经验,于1986年出台了《关于有价证券投资顾问业规范法》(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律,以下简称《投资顾问业法》),监管范围包括一般投资顾问业者(仅提供投资咨询)和全权委任投资顾问业者(即有权为投资者的利益而自主运用投资者的资产)两类。此时,投资顾问业被视为是不同于信托业务、投资信托业务以及证券经纪业务的一种新的资产运用服务业。[32]不过,2006年《金融商品交易法》整合了原《证券交易法》、《投资顾问业法》等证券市场法规,形成了大一统的资本市场监管法。相应地,《投信法》中原来关于“委托人”(即基金管理人)的监管规则也被整合进《金融商品交易法》中,从而令《金融商业交易法》成为日本大资管(即资产运用业)最重要的监管法。

日本《信托法》与《信托业法》也在2004-2006年间进行了重大修改,新的立法与《金融商品交易法》一起被视为日本商事信托领域最重要的立法。不过,修订后的《信托业法》并不适用于投资顾问业。从这个角度看,日本资管行业监管格局上形成了投资顾问业与信托业相分离的机构监管模式。实践中,日本资管产品可以采取多种组织形式,信托属于其中之一。就行业而言,日本信托业与投资顾问业相分离的机构监管格局不仅体现了信托业与资管业之间的区分,也反映出在有独立信托业监管传统的法域中实现资产管理行业的统一功能监管并非易事。

(二)日本资管产品的多元组织形式及其法律适用

在日本,资管产品或者投资基金本身可以采取信托、公司、合伙等多种法律形式或组织形式,从而其治理规则适用相应的特别法。

具体来说,在证券投资基金和不动产投资基金领域,根据日本投资信托协会截至2020年12月的统计,目前实践中所有的证券投资基金(包括公募与私募)都采用的是《投信法》规定的投资信托形式,而所有的不动产和基础设施投资基金(包括公募与私募)都采用的是《投信法》规定的投资法人形式。[33]但是,需要注意的是,正如上文所述,证券投资信托中的信托架构实际上并不是运用于资管产品中的“资产管理”环节,而是托管环节。私募股权投资基金和风险投资基金在实践中通常采取的组织形式是“投资事业有限责任合伙”(investment limited partnership),所以其治理结构不适用《投信法》,而是适用《关于投资事业有限责任合伙契约的法律》[34](投資事業有限責任組合契約に関する法律,Investment Limited Partnership Act of Japan)。[35]当然,信托这一法律形式的确可以运用于“代人理财”环节,例如实效分红型金钱信托(集合型)、基金信托(专户型)等。

除了采取公司、投资信托、投资法人、信托等法律形式之外,投资基金亦可能采取《金融商品交易法》第2条第2款第5项所特别规定的“集合投资计划”这一形式。《金融商品交易法》引入“集合投资计划”这一兜底性的概念是为了应对实践中投资基金采取多元组织形式这一情形,以及消除通过采取民法上的合伙、隐名合伙等形式规避监管这一问题。集合投资计划可以采取包括民法上的合伙、商法上的隐名合伙、投资事业有限责任合伙(LPS)、有限责任事业合伙(LLP)、社团法人等多元组织形式,集合投资计划的份额被视为有价证券。根据定义,除非是《金融商品交易法》第2条其他款项明确规定的有价证券或被视为有价证券,不论权利份额对应的计划采取的是何种组织形式,只要满足以下三项条件,原则上就属于集合投资计划(存在除外规定):(1)募集资金或类似财产,包括从单一投资人接受投资的情形;(2)利用出资或类似财产经营事业;(3)将该事业所产生的收益等向出资人进行分配。[36]某种意义上说,《金融商品交易法》作为监管法创设出“集合投资计划”这一特殊的兜底性概念,更是鲜明地展现了资管产品组织形式的多元化,已经超出了任何一种民商法或组织法所界定的具体形态。信托法作为民商法的一部分,自不待言。

(三)机构监管模式下信托业与资管业的区分

从行业监管的角度来看,日本对信托业与资管业采取了机构监管的模式——投资顾问与信托机构分别领取不同的牌照、证券投资基金与兼营机构经营的金钱信托适用不同的规范。日本《信托法》与《信托业法》虽已出台近一个世纪,但其目前在监管上仍然是采信托业与资管业相区分的模式,恐怕恰好反映了信托业法作为大资管的统一监管法这一主张缺乏可行性的。

1. 管理人层面的机构监管:信托机构 vs 投资顾问

根据日本《金融商品交易法》第28条之规定,日本(广义的)投资顾问业务可以分为两类,即“投资咨询业务”(non-discretionary investmentadvisers)与“投资运用业务”(discretionaryinvestment management business),这是两类独立的牌照,都需要向日本内阁总理大臣进行注册。前者是指纯粹向客户提供投资咨询服务但无投资权限,而后者是指管理人接受客户的全权委托基于裁量以客户的资金的进行投资。投资咨询业和投资运用业的服务提供者必须分别遵守《金融商品交易法》中“投资咨询业相关特则”与“投资运用业相关特则”部分规定的行为准则和义务,包括忠实义务、善良管理人的义务等。这些行为准则适用于不同组织形式的资管产品中的管理人。例如,对于证券投资信托,基金管理人是委托人,但因其从事的是“投资运用业”,故必须承担上述忠实与善良管理义务。[37]再如,对于私募股权投资基金和风险投资基金等而言,其通常采取的是投资事业有限责任合伙,其普通合伙人原则上会被视为向有限合伙人提供“自我管理服务”(self-management services),从而需取得上述投资运用牌照,并遵守相关行为准则。不过,实践中,私募基金的普通合伙人通常通过以下两种方法豁免上述注册要求:(1)将投资管理事务整体外包委托给持牌的资产管理企业;(2)适用《金融商品交易法》第63条规定的关于合格投资者等的特别业务的豁免规则。[38]

由于“银证分离”的历史传统以及信托业对银行业的附庸地位,日本在投资运用业并未完全实现功能监管。基于管理人是否为信托公司或兼营机构,以及是否采取了信托的法律形式,日本大资管行业所适用的监管法一分为二。根据《金融商品交易法》第65条之5第5款之规定以及第33条之8第1款之规定,按照《信托业法》取得牌照的资产运用型信托公司与按照《兼营法》取得兼营信托业务牌照的金融机构以信托的形式提供投资运用服务,不适用《金融商品交易法》的规定,而是适用《信托业法》和《兼营法》的规定,尽管其所提供的服务在经济实质上与《金融商品交易法》规定的“投资运用业”基本一致。这一豁免规定仅适用于信托机构以信托形式持有被管理的信托财产的情形,如果被管理的财产并非信托财产,则不适用该豁免规定。

这种“受托人vs投资顾问”的二分格局,也会导致不同场景下资产管理人所遵循的行为规范会有所差异。以转委托为例,根据《信托业法》第22条之规定,在满足下列条件的情形下,信托公司可以将其部分信托业务转委托给第三方:(1)信托条款中已经明确记载该项委托以及被委托人(在未确定被委托人的情形下,则应明确选任被委托人的标准和程序);(2)被委托人有能力适当执行该转委托业务。如若转委托的业务是关于保管信托财产、在不改变信托财产的性质的前提下利用或改善信托财产或不影响对受益人的保护的内阁政令规定的其他事项,则可以豁免第一项条件。另一方面,《金融商品交易法》第42条之3的规定是,在合同或其他文件中依照内阁政令的规定明确了委托事项的情形下,投资运用业者可以将全部或部分投资权限委托给其他投资运用业者或将部分权限委托给其他政令指定的人。

2. 产品层面的机构监管:公募证券投资基金vs公募信托银行理财

我国学界和业界十分关注目前对于公募基金与公募银行理财这两种公募型资管产品的机构监管模式,[39]日本也存在类似的情形。前文已经提到,日本的证券投资基金必须采取《投信法》规定的委托人指示型投资信托的结构,但是对于信托银行等兼营机构所经营的面向公众的金钱信托(1个月定期型)、实效分红型金钱信托等信托型集合理财业务,即使超过二分之一的信托财产用于投资有价证券,其也无需采取委托人指示型投资信托的结构。具体来说,根据《投信法》第7条之规定,除证券投资信托以外,禁止订立以将信托财产主要用于投资有价证券为目的的信托合同,除非该信托不具有分割受益权使多数人取得这一目的。因此,对于信托银行所经营的集合型金钱信托而言,其交易模式是信托银行分别与投资者签订信托合同,并不存在分割受益权这一目的,故不受《投信法》第7条的限制,即使金钱信托产品以证券投资为主要目的也无需采取委托人指示型投资信托的结构。所以,信托银行经营信托型公募理财业务无需按照《投信法》第2条的规定取得《金融商品交易法》下的投资运用牌照,而是按照《兼营法》的规定取得经营资质。相对应地,就“管理人”的行为规范而言,证券投资基金的管理人应遵循《金融商品交易法》于“投资运用业相关特则”部分规定的忠实义务与善良管理人义务(第42条)等行为规范;对于集合金钱信托业务而言,信托兼营机构则应当遵循的是《信托法》和《信托业法》(通过《兼营法》第2条准用《信托业法》的相关规定)规定的受托人的义务。

不过,证券投资基金和金钱信托的销售规则都统一适用《金融商品交易法》关于销售宣传等方面的规范。因此,日本目前针对投资基金和金钱信托,在销售规范方面已经实现了统一的功能监管。[40]

三、消极信托的学理探讨:信托≠代人理财

日本的金融业务及其监管框架清晰地展现了信托与资管的关系,即不论是产品还是行业,信托与资管之间都是交叉但非重合的关系。我国业界和学界之所以会持有“信托≈资管”的观念,很大一部分的原因来自于将信托简单等同于“代人理财”。对应到学理上,则是对受托人主动管理角色的过度强调。诸如“受托人应当对信托财产的管理处分享有裁量权或负有积极义务是信托的必备特征”这类解读,自然就会催生“信托=代人理财=资管”的结论。显然,它与实践中资产证券化信托、担保权信托、证券投资信托等信托产品中受托人的消极被动角色并不一致。因此,要消除“信托≈资管”的误解,还需要从学理上厘清信托受托人的核心角色。这在日本学界关于消极信托的讨论中可见一斑。

(一)日本学界关于消极信托效力的讨论

日本学界关于受托人是否可以扮演消极被动的角色或受托人无自由管理处分权限的消极信托(passive trust)的思考,主要发端于资产证券化信托引发的困惑。学者针对受托人不具有自由处分权限的消极信托,区分了“名义信托”与“狭义的消极信托”两种情形。名义信托是指受托人对于委托人或受益人对信托财产的各种行为均负有容忍义务,而无任何权利和义务,仅仅只是信托财产的名义持有人;狭义的消极信托是指受托人对于信托财产的管理处分没有自由裁量权,受托人遵循委托人或受益人的指示行动。对于积极信托、消极信托(狭义)、名义信托三者之间的关系,主要可以分为以下三类观点:

(1)最严格的观点,仅承认受托人享有管理处分财产的裁量权的积极信托,认为狭义的消极信托等同于名义信托,其属于侵害债权的脱法行为的可能性居多,故除法律另有规定外,应归于无效。[41]这类观点主要流行于2006年《信托法》修订之前,新法出台后则较难成立,因为《信托法》第3条第1项明确规定,设立信托的方式之一是:“与特定人间缔结以移转财产、设定担保或为其他处分予该特定人,且该特定人应基于一定的目的,为财产的管理、处分或其他为达成该目的之必要行为之契约。”该条并未要求信托成立一定要有受托人为财产的管理处分行为,在受托人管理处分之外的“其他为达成该目的之必要行为”亦可成立信托。也即,在狭义的消极信托中,在受托人具有管理、处分外的“必要行为”时亦符合信托成立之要件,明文承认了狭义的消极信托的效力。[42]

(2)最宽容的观点,基于资产证券化信托等商事信托的特殊性,认为不能以民事信托的原则来审视信托的效力;即使有关信托财产的管理、运用的裁量权几乎不归属于受托人(也就无限接近“名义信托”的形态),也应当肯定其效力。[43]

(3)折中的观点,否认名义信托的效力,但承认受托人对财产管理处分不具有裁量权的狭义消极信托的效力。例如,新井诚教授认为,二者区分的基础在于信托财产是否脱离了委托人或受益人的控制或任意支配,该原则对于民事信托和商事信托同样适用;名义信托下的财产仍然受委托人或受益人任意支配,故而无效。即便是资产证券化信托,这一实质也应当是具备的,并且会计准则上对于“信托财产自委托人的脱离性”有着明确的判断标准,这也是判断“真实销售”的一个重要方面。[44]樋口范雄教授亦认为,单纯将债权的名义移转给信托银行,只是名义信托而非真正的信托;只有在信托银行履行了给予受益人信托利益、监督委托人是否妥善地履行任务等事务活动的情形下,才能不被称为单纯的名义信托。[45]

总的来说,目前日本学界主流观点是,只有以受托人的唯一义务是遵循委托人的指示为特征的名义信托才应归于无效,而并不能仅因受托人无管理运用财产的权限而否定信托的成立。[46]因此,上文介绍的资产证券化信托、担保权信托、证券投资信托在信托法理上并不存在瑕疵,这些信托产品中受托人的事务管理功能即属于《信托法》第3条第1项规定的“其他为达成该目的之必要行为”。这一立场与英美法上对于消极信托的态度是一致的。例如,虽然美国法下的消极信托有被否定其效力的风险,但《信托法第三次重述》中第一编第一章第6节描述的消极信托的特征是,“受托人的唯一的义务是不得干预受益人对于信托财产的享有”。故美国法下可能被否定效力的消极信托实质上是日本学者所指称的名义信托。[47]

(二)受托人角色的功能性解释

日本学界之所以最终仅否定名义信托的效力,是因为只有委托人或受益人可以任意支配信托财产的名义信托才会存在对于债权人的负外部性。这背后的逻辑在于,法律制度的设计讲求不同利益相关者之间的权衡。设立信托所产生的“资产区隔”这一效果会使得委托人以及受益人的债权人无法直接触及信托财产,如果允许委托人或受益人通过没有任何权利义务的“傀儡”角色的受托人持有信托财产来实现对财产的任意处分,则会使得信托成为逃避债务的工具,从而导致不公平的后果。因此,要在认可资产区隔效果的同时保障债权人的权益,一方面在于实现新井诚教授主张的信托财产从委托人到受托人的“实质转移”,即脱离委托人的任意支配;另一方面,对于他益信托,也要保障受益人无法任意支配信托财产,否则属于“名为信托,实为赠与”。所以,日本学者所称的受托人对信托财产的“最小限度的权利、义务”就是保障信托财产脱离委托人或受益人的任意支配以及信托财产的管理处分符合信托目的,否则该信托为“名义信托”而应归于无效。[48]即便是在由委托人或受益人负责管理信托财产的消极信托中,其管理处分也必须遵循信托文件的规定,而这种“遵循”有赖受托人的监督。信托的成立要件中如若缺少了受托人监督这一元素,除了财产权利名义上的转移之外,信托会完全沦为损害委托人或受益人的债权人利益的工具。[49]因此,受托人的监督义务是承认资产区隔这一效果的前提与保障,缺少这一要件也就无法承认信托之效力。

在资产证券化信托、担保权信托和证券投资信托中,虽然受托人对于信托财产的管理处分并无自由裁量权,但受托人都负有义务保证信托财产的管理处分符合信托目的,而不为委托人或受益人随意支配。具体而言,在日本的实践中,资产证券化信托通常为自益信托。在信托设立之初,底层资产的原始权益人(融资人)是委托人兼受益人,然后其将信托受益权出售给投资人,投资人从而成为新的委托人兼受益人,但原始权益人往往仍然作为服务商负责底层资产的具体经营管理。在资产证券化信托中,受托人的监督义务主要体现为保障作为信托财产的底层资产脱离了原始权益人的任意支配,保证不动产、贷款债权等底层资产依据信托目的而被运用。担保权信托和证券投资信托自始至终都是他益信托,担保财产和投资资金为委托人实际控制,故受托人的监督义务主要在于防止委托人随意支配信托财产。

综上,受托人对信托财产是否有积极管理义务并不涉及外部债权人的利益,故法律上无需干预当事人达成的消极信托安排;然而,形骸化的名义信托会损及债权人的利益,故须否定其效力,以防止信托沦为逃债的工具。

四、日本信托实践的若干启示

日本是信托这一英美法制度在东亚传播的跳板与平台。其信托业的实践、信托法制与学理讨论很好地诠释了“信托≠资管”这一命题,对于我们理解信托、信托业与大资管的监管颇有启示。

第一,日本信托法的百年历史与丰富实践展现了“信托”这一概念在不同语境下的不同涵义,谈论信托与资管之间的关系首先需要明确“信托”何指。可以说,只有厘清了信托这一概念所具有的多层内涵,才能在讨论信托与资管之间的关系时明确各自的语境,真正找到二者的关联之处。

其一,信托指的是“因信而托”这一发源于英国中世纪财产管理安排,具有“委托人-受托人-受益人”的基本结构,其核心特征是财产独立与受托人的信义义务,这也是日本《信托法》语境下的信托的内涵。

其二,信托有时被视为“信义义务”这一理念。不过,信义义务虽源于信托关系,其后续被法院逐渐应用到包括公司董事与股东、合伙人之间等经济学视角下的各种“委托代理关系”之中,[50]这也是为何法院有时候以成立拟制信托(constructivetrust)的路径来施加信义义务。信义义务也是大资管行业的核心要素,但这里的信义义务无须与第一层涵义下的信托架构绑定,例如日本《金融商品交易法》对于资产管理人的信义义务作出了统一规定而无需诉诸信托法。另一方面,信托关系中的信义义务也不等于受托人对信托财产有积极管理和处分的裁量权,所以才有了日本资管业务的组织形式与信托业务的经济功能两方面的多元化。

其三,信托作为一种金融产品形态,如本文介绍的日本的证券投资信托、金钱信托、资产证券化信托等产品,它往往是对信托的“财产独立性”特征的运用,即以较低的成本实现破产隔离。尽管信托在商业公司诞生之前就凭借其财产独立特征运用于商事活动之中,[51]但财产独立并非信托所独有的特征,从而也就决定了基金财产的独立并不一定需要以信托形式实现。

其四,信托可以是指信托机构组成的信托业,这在日本体现为信托兼营机构与专业信托公司两个群体以及对于信托业相对独立的监管体系。

第二,信托业回归本源未必就是回归“代人理财”。信托在日本金融业中的“无孔不入”说明了信托这一法律形式可以广泛应用于各类金融业务之中(参见下图),代人理财型信托业仅为冰山一角。[52]从信托法理上来看,承认信托的有效性的核心并不在于受托人对财产的积极管理功能,而在乎如何保障信托财产脱离了委托人或受益人的任意支配范围。由此看来,国内目前存在的信托业回归代人理财这一观点至少在日本的语境下是难以成立的。如若真要探寻信托的功能本源,波士顿咨询与中国对外经贸信托有限公司于2017年联合发布的《中国信托行业报告》中的观点或许更为恰当,即将信托业的核心类本源功能归结为风险隔离与事务处理,而非资产管理,[53]此亦与本文所强调的受托人的监督义务才是信托有效性的关键这一观点相呼应,因为监督义务保障了风险隔离或资产区隔。

第三,大资管回归本源,并不意味着信托法就是资管行业的上位法。“上位法”是一个很形象的说法,但并非一个清晰明确的法律术语,也不能反映法律的位阶关系。从各国实践看,大资管的法律框架是一个多层次、多维度的法律体系,既有信托法、公司法、合伙法、合同法等民商法提供资管产品的组织逻辑,更有金融监管法创设资管组织的运作边界,明确投资顾问的行为准则。有时,人们会将“信义义务”作为各类投资顾问或资产管理人的共同行为准则,但它既可以由信托法、也可以由其他民商法甚至由金融监管法来提供规则,且在不同场景下可能具有不同内容,无法由此推导出“以信托法为上位法”的结论。例如,日本针对投资顾问的信义义务问题,传统上就是“民法+金融监管法”的组合:投资顾问业务被视为民法上的委任合同,适用委托合同下的善良管理人义务标准;而《投顾法》则规定了忠实义务的内容,规制投资顾问可能存在的利益冲突。[54]此外,日本针对各类信托产品出台的专门立法——《附担保公司债信托法》、《贷款信托法》、《投信法》与《资产证券化法》等,虽然被学者称为信托特别法,但其内容包含大量的监管规则,殊难将其视为作为民商法体系之一部分的信托法。[55] 再如,日本《金融商品交易法》所引入的“集合投资计划”这一囊括多种法律形式的兜底性概念,更反映出以信托法作为上位法的力所不逮。

第四,信托业法难以成为整个大资管行业的监管法。日本对于信托业的监管相对独立于其他金融子行业,包括机构监管和产品监管两方面,前者体现为《信托业法》与《兼营法》,后者则体现在《附担保公司债信托法》、《贷款信托法》、《投信法》与《资产证券化法》等特别法的一些规则中。不过,由于信托业对银行业的依附,这种监管不同于对传统上属于资本市场业务的资管行业的监管。就后者而言,可称之为“大证券法”的《金融商品交易法》发挥了更主要的作用。此外,《金融商品交易法》将各类信托受益权纳入“证券”的定义或将之视为“证券”,从而在证券销售这一环节实现了信托业与其他金融子行业之间的统一功能监管,某种意义上也可以视为以证券监管来统一大资管行业的监管的一种预兆。从理论上说,分离的信托业和资管业要实现统一监管,也可以向《信托业法》靠拢,比如统一要求资产管理机构须取得信托受托人的牌照,遵循《信托业法》的规则。不过,日本在引入信托制度长达一个世纪都并未采取这一做法,足可见这一设想缺乏可行性。当然,我们对此也可以换一个角度来看这个问题,即它表明对于日本以及我国这种已经存在着大规模的独立信托机构、且对信托机构有独立监管规则的法域,要将信托型资管业务纳入大证券法下的统一监管亦非易事。尽管道阻且长,方向却已经清晰。

*刘燕,北京大学法学院,博士生导师、教授。

**邹星光,北京大学法学院,博士研究生。

[1]参见例如王涌:《资管业的基本法应当是<信托法>》,载于《第一单元资产管理业务的理论基础及其法律关系》,载《金融法苑》2018年第97辑;王涌:《让资产管理行业回归大信托的格》,载《清华金融评论》2018年第1期;赵廉慧:《理财业务的民事法律基础仍是信托法》,载《民主与法制时报》2018年11月1日第006 版;赵廉慧:《‘资管新规’的信托法基础》,载于微信公众号InlawweTrust,2018年4月19日;全国政协委员、工商银行副行长张红力在全国两会期间提交的《积极推进资产管理行业的立法协同》提案中亦建议,“应明确以信托法作为资产管理行业的上位法”,参见《工商银行副行长张红力:建议以信托法作为资管行业上位法》,载第一财经网,2015年3月5日,https://www.yicai.com/news/4581708.html,2019年12月5日访问。

[2]参见例如强力:《大资管时代与信托业立法的思考》,载《海峡法学》2017年第1期;夏小雄,《信托业监管体系重构:问题剖析、理论反思与制度完善》,载《金融监管研究》2020年第9期。

[3]参见刘燕:《大资管‘上位法’之究问》,载《清华金融评论》2018年第4期。

[4]参见例如周小明:《中国信托业的定位:制度、功能与经营》,载《当代金融家》2019年第9期;袁路:《从发展曲线看信托业‘回归本源’的20年》,载《当代金融家》2019年第9期;参见牛成立:《信托公司本源业务的发展动力》,载《当代金融家》2019年第9期。银保监会在《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》(银保监发〔2019〕52号)更是明确要求“信托公司要回归‘受人之托、代人理财’的职能定位”。

[5]关于我国大资管异化的一个深入讨论,参见吴晓灵、邓寰乐等:《资管大时代》,中信出版社2020年版,第10-34页。

[6]“(1979年)中国国际信托投资公司的成立主要参考了日本和我国台湾地区的信托发展历史,尤其是日本针对信托银行的《贷款信托法》和台湾地区的‘信托公司法’,关于信托资金、信托贷款和信托存款的条款影响了信托投资公司的展业方向,类贷款信托成为资金在国家计划经济体系之外运行时的主要方式。”参见屈燕、蔡鄂生:《我国信托监管的‘守正创新’之路》,载《当代金融家》2019年第9期。

[7]我国虽然尚未有信托业法,但《信托公司管理办法》等类似规范,且不乏有建议以此为基础制订信托业法。

[8]参见神田秀树:《以商事信托法路径审视日本信托法制》,杨林凯译,载《中国政法大学学报》2016年第4期,第104页。

[9]参见新井诚:《信托法》,中国政法大学出版社2017年版,第15页。

[10]参见三菱日联信托银行:《信托法务与实务》,中国财政经济出版社2010年版,第13页。

[11]1992年,日本根据新制定的金融制度改革法对《兼营法》作了大幅修改,兼营机构不再仅限于普通银行,依政令指定的长期信用银行、农林中央金库、信用金库、信用协同组合、劳动金库、农协等其他金融机构亦可兼营信托业务,故此后将“普通银行兼营信托业务等相关法”改称为“金融机构兼营信托业务等相关法律”。参见三菱日联信托银行:《信托法务与实务》,中国财政经济出版社2010年版,第27页。

[12]See Tamaruya, M., Japanese Law and the Global Diffusion of Trust and FiduciaryLaw. Iowa L. Rev., vol.103, 2017, pp.2240-2241;另见新井诚:《信托法》,中国政法大学出版社2017年版,第23-24页。

[13]需要指出的是,日本将我们所理解的“资产管理”称为“资产运用”,而日文语境下的“资产管理”则主要是指托管与事务管理。

[14]参见三菱日联信托银行:《信托法务与实务》,中国财政经济出版社2010年版,第237页。

[15]此外,日本《信托法》允许个人作为受托人,故律师等专业人士在实践中亦担任受托人,这使得以家族财富传承为主要目的的民事信托的普及成为可能。参见樋口范雄:《信托与信托法》,法律出版社2017年版,第56页。并且,律师等个人受托人的出现以及未来民事信托的普及使得能否将信托称为一个金融行业也成为一个存疑的问题。

[16]《信托业法》并未对“运用型信托”作出定义,而只是定义了与之相对应的概念“管理型信托业”(管理型信託業)。根据该法对于“管理型信托业”的定义(《信托业法》第2条第3款规定,本法称管理型信托业,是指仅接受从事下列情形中的信托的业务:(1)仅依委托人或委托人委任有指示权的人的指示,管理、处分信托财产的信托。(委托人或委托人委任有指示权的人,限于不属于行政命令所规定与受托人在股本关系上或人事关系上有密切关系的人。)(2)仅就信托财产为保管行为,或在不改变其性质范围内的利用行为,或改良行为的信托。一般而言,信托公司的设立采取许可制,但管理型信托公司只需登记即可。),则可以理解运用型信托业的含义,即受托人以其自由裁量权管理运用信托财产。

[17]参见三菱日联信托银行:《信托法务与实务》,中国财政经济出版社2010年版,第203页。

[18]樋口范雄:《信托与信托法》,法律出版社2017年版,第59-60页。

[19]我国信托业历史上也存在过类似的信托产品,如人民银行1986年《金融信托投资机构管理暂行规定》([86]银发字第97号)和《中国人民银行金融信托投资机构资金管理暂行办法》中规定的“信托存款”,一年期以上的信托存款只能吸收下列资金:财政部门委托投资或贷款的信托资金、企业主管部门委托投资或贷款的信托资金、劳动保险机构的劳保基金、科研单位的科研基金和各种学会、基金会的基金。一般情况下,不管信托存款运用状况如何,受托人都须按约定最低收益率向委托人支付信托存款收益,最低收益率即保息率通常与银行同期存款利率持平。参见俞宏雷:《信托存款与委托贷款合同》,载《法学杂志》1996年第2期。

[20]该条明确规定,信托公司不得“向委托人、受益人或第三方承诺信托公司将承担与信托受益权相关的任何损失,或者在未达到预定利润的情况下进行补足;或实际上补偿了与信托受益权有关的损失或在未达到预定利润时补足利润(这包括让第三方做出此类承诺或从事该行为,但不包括该公司因其应负责任的不当行为而进行赔偿的情形)”。

[21]例如,根据《存款保险法》第2条第2项第4号,存款保险的对象亦包括附加本金补偿约定的金钱信托和贷款信托。另外,根据《存款准备金制度法施行令》第2条第3项,附本金填补约定的集合运用金钱信托与贷款信托为该法的对象,必须按规定的比例计提存款准备金,但由于信托账户资金的信用创造机能较存款低,其比例水准低于普通银行存款。三菱日联信托银行:《信托法务与实务》,中国财政经济出版社2010年版,第131-132页。

[22]日本于1998年制定了《有关特定目的公司的特定资产的证券化法律》,正式启动了资产证券化交易,并以特定目的公司作为载体。2000年对该法的修订引入了特定目的信托制度(第2条13款和第3编),同时法律也更名为《资产证券化法》。

[23]参见三菱日联信托银行:《信托法务与实务》,中国财政经济出版社2010年版,第440-441页。

[24]参见新井诚:《信托法》,中国政法大学出版社2017年版,第125页。

[25]参见三菱日联信托银行:《信托法务与实务》,中国财政经济出版社2010年版,第28页。

[26]日本于1951年制订了第一部《证券投资信托法》,希望吸收大众资金来购买当时因解散财阀而释放出来的大量股票。1998年借鉴美国《投资公司法》引入证券投资法人制度后,《证券投资信托法》更名为《证券投资信托以及证券投资法人法》,适用范围仍然是规制将信托财产主要投资于证券的集合投资计划。2000年修法将投资对象扩大到证券以外的不动产,取消了法律名称中的“证券”二字,更名为《投资信托以及投资法人法》。此后,日本投资信托的投资对象在原有的有价证券以及有价证券指数等有价证券衍生品的基础上,增加了不动产、不动产租赁权、金融期货交易等的相关权利、匿名合伙出资份额等特定类型的资产。高岚:《日本投资信托及投资法人法律制度研究》,云南大学出版社2007年版,第48页。

[27]参见《投资信托及投资法人法》第7条、《投资信托及投资法人施行令》(投資信託及び投資法人に関する法律施行令)第6条。

[28]参见日本投資信託協会,投資信託の主要統計等ファクトブック,https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/,2021年2月1日访问。

[29]参见吴弘、徐振:《投资基金的法理基础辨析》,载《政治与法律》 2009年 7 期。在日本式非分离型契约基金中,只存在委托人(管理人)-受托人(托管人)-受益人(投资者)这一重信托法律关系。而在德国式分离型契约基金中,存在两重信托关系:一是投资者与管理人之间的信托关系;二是管理人与基金资产托管人之间的信托关系。

[30]参见日本信託協会,信託の受託概況,2020年12月,https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/038/202012/trusts_20201217.pdf,2021年2月1日访问。

[31]参见刘燕:《我国大资管行业与立法的发展历程》,载《金融时报》2020年2月17日。

[32]高岚:《日本投资信托及投资法人法律制度研究》,云南大学出版社2007年版,第170页。

[33]参见日本投資信託協会,投資信託の主要統計等ファクトブック,https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/,2021年2月1日访问。

[34]日本于1998年制定了《中小企业等投资事业有限责任合伙合同法》(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律),将作为民法特例的投资事业有限责任合伙予以法制化,以便利向中小企业投资,充实其资本。2004年该法进行了大规模的修改,改名为《关于投资事业有限责任合伙契约的法律》,且在日本被称为“风险投资基金法”。参见杨东:《集合投资计划的法律规制研究》,载《金融服务法评论》第三卷,第46页下,2012年。

[35]See Kazuyuki Wakasa, Fund Management in Japan, available at https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ee3ad745-af3b-4ae9-bbc0-393d464d0b5e&g=ee3ad745-af3b-4ae9-bbc0-393d464d0b5e,accessed October 24th,2019;see also Kunio Namekata, Venture capital investment in Japan: market andregulatory overview, available at https://content.next.westlaw.com/6-504-1281?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&__lrTS=20180924152909015&firstPage=true&bhcp=1,accessed October 24th, 2019.

[36]《金融商品交易法》对于集合投资计划份额视为证券进行规制的目的在于保护投资者,故其将“出资者全体参与出资对象事业”的情形排除在集合投资计划的定义之外,投资者自身参与事业的经营,并没有保护投资者的必要。SeeFSA, FAQ on Financial Instruments and Exchange Act, Section 2 Definitions,available at https://www.fsa.go.jp/en/laws_regulations/faq_on_fiea/section02.html,accessed May 26th, 2020.

[37]《投信法》第2条第11项明确规定,所谓“投资信托委托公司”是指担任“委托人指示型投资信托”的委托人的金融商品交易业者(限为《金融商品交易法》第28条第4款规定的“投资运用业者”)。

[38]按照该规则,有限合伙至少有一名“合格机构投资者”以及不超过49名的“非合格机构投资者”,以及满足其他特定要求后,其普通合伙人可以豁免注册要求。SeeWhite & Case LLP, Fund Distribution in Japan: The Article 63 Exemption andInvestment Manager Licensing for Pro-Investors, available at https://www.whitecase.com/publications/article/fund-distribution-japan-article-63-exemption-and-investment-manager-licensing,accessed November 27th, 2019.

[39]参见吴晓灵、邓寰乐等著:《资管大时代》,中信出版社2020年版,第224-248页。

[40]参见三菱日联信托银行:《信托法务与实务》,中国财政经济出版社2010年版,第137页。

[41]参见四宫和夫,《信托法》,法律学全集33-II,有斐阁,新版七刷,2002年5月20日,第9页。转引自张大为:《消极信托研究》,《月旦财经法杂志》2014年第35期,第206页。

[42]村松秀樹、富澤賢一郎、鈴木秀昭、三木原聡,概說新信託法,金融財政事情研究会,2008年8月,6頁;天野佳洋、折原誠、谷健太郎編著,一問一答改正信託法の実務,經濟法令研究會,2007年3月,23頁。转引自张大为:《消极信托研究》,《月旦财经法杂志》2014年第35期,第207页。

[43]参见新井诚:《信托法》,中国政法大学出版社2017年版,第378页。

[44]参见新井诚:《信托法》,中国政法大学出版社2017年版,第107-110页;“新信托法与旧信托法相比,放宽了受托人的自己执行义务,受托人自己执行的义务已不再是信托的本质性要素。他认为,受托人的活动实态和权限的乖离只要不是极端地形骸化,消极信托就是有效的。”参见福田政之/池袋真実/大矢一郎/月岡崇【著】,《詳解 新信託法》,清文社2007年,转引自新井诚:《信托法》,中国政法大学出版社2017年版,第106页。

[45]参见樋口范雄:《信托与信托法》,法律出版社2017年版,第66页。

[46]参见三菱日联信托银行:《信托法务与实务》,中国财政经济出版社2010年版,第253页。

[47] See Restatement (Third) of Trusts §6.

[48]参见新井诚:《信托法》,中国政法大学出版社2017年版,第109页。

[49]需要指出的是,美国法上的可撤销生前信托“似乎”与上述论述存在矛盾,因为委托人可以随时撤销信托,其通过指示权控制信托财产的运用,或者也可以自己兼任受托人。然而,虽然这一实践与传统信托法的理念不符,但委托人的债权人可以将该类信托下的财产作为委托人的个人财产来对待,从而也就不会发生损害债权人利益的不公平后果,这也从反面论证了“实质转移”以及受托人的监督对于资产区隔效果的重要性。

[50] See Frank H. Easterbrook, Daniel R. Fischel, Contract and FiduciaryDuty, The Journal of Law & Economics, Vol. 36, No.1, 1993, p.425.

[51]See Morley, John. The common lawcorporation: The power of the trust in Anglo-American business history, Columbia Law Review, Vol. 116, No. 8,2016.

[52]神田秀树教授对于日本商事信托的以下分类即能反映这一点:(1)运用型商事信托,即为复数的受益人之利益而进行资产运用的信托安排,其典型为实际业绩分配型共同运用金钱信托;(2)事业型商事信托,即用于开展某种事业的信托安排,其典型为土地信托;(3)转换型商事信托,即用于对交易标的或客体的性质进行转换的信托安排,其典型为利用信托形态进行的资产流动化或证券化;(4)存款型商事信托,即其目的与银行的存贷款业务基本相同的信托安排,其典型为贷款信托。参见樋口范雄:《信托与信托法》,法律出版社2017年版,第58页。

[53]参见波士顿咨询公司、中国对外经济贸易信托有限公司:《中国信托行业报告:回归本源、服务实体、功能转换、转型发展》,2017年12月,第15页。

[54]高岚:《日本投资信托及投资法人法律制度研究》,云南大学出版社2007年版,第167页

[55]我国信托法学者认为,信托法可视为民法的特别法。参见赵廉慧:《作为民法特别法的信托法》,载《环球法律评论》2021年第1期。

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。首图来自图虫创意。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号