扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

针对金融行业的逃废债现象,清华大学经济管理学院中国金融研究中心和新网银行成立联合课题组,发布《中国零售金融逃废债风险报告》,探讨如何从根本上铲除反催收黑产毒瘤。

本文刊发于《数字金融观察》2022年第3期

“资金紧张,无力还债?我们来帮您!”“专业团队,一条龙解决逾期还款难题”……在网络短视频平台、论坛中,各种“征信修复”“反催收”广告充斥眼球。这些逃废债组织以宣传金融知识、法律知识为幌子,以停息挂账、征信修复等服务为噱头,将自身包装成可以帮助债务人摆脱负债困扰、助其上岸的“拯救者”,究其实质,是扰乱金融市场正常秩序的违法行为。

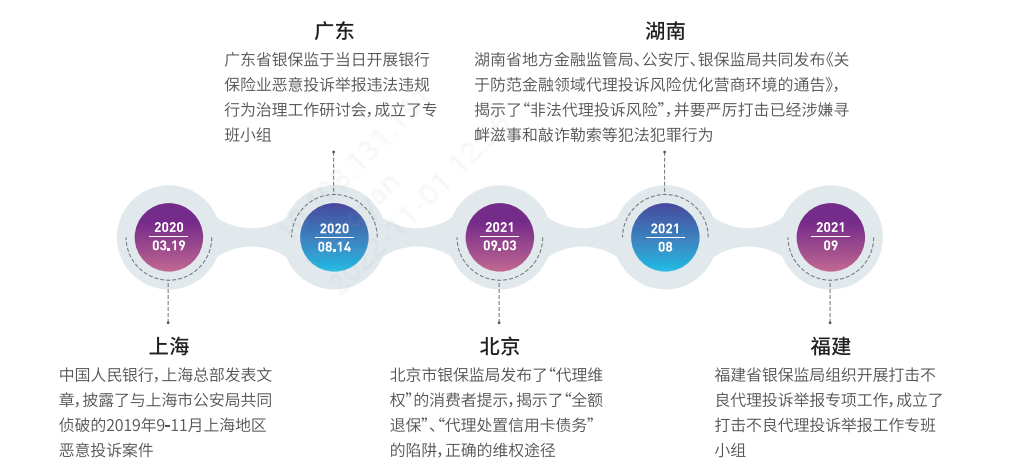

今年以来,中国人民银行印发《关于开展“征信修复”乱象专项治理“百日行动”工作的通知》,严厉打击假借“征信修复”“征信洗白”等名义招摇撞骗的行为。多地银保监、金融监管局及相关执法部门已经在行动,多次发布关于“反催收”“代理维权”等黑灰产业的风险提示,联合打击相关行为,为金融行业有序发展正本清源。

图1 各地针对黑灰产展开相关行动

近期,清华大学经济管理学院中国金融研究中心和新网银行成立联合课题组,发布《中国零售金融逃废债风险报告》(以下简称报告),针对逃废债这一社会现象展开了认真、详实的分析调研,厘清逃废债发展脉络,展现逃废债的产业现状、主要业务模式、手段。通过剖析行业痛难点,课题组研判逃废债产业的未来发展趋势,从政策、行业实操等方面,深入分析阐述治理逃废债的方法。

逃废债行为:从“单打独斗”逐渐转向组织化、产业化、团伙化

近些年来,国家加快推进消费信贷管理模式和产品创新,消费金融行业迎来了高速发展的几年。消费金融产品多数呈“数额较小、期限较短、客户分散”等特质,充分满足了我国各类客户的全生命周期资金需求,开拓出巨大的消费市场,促进普惠金融的蓬勃发展。

然而,随着消费信贷竞争不断加剧,应用场景不断拓展,客户群体愈发下沉,部分借款人利用网贷平台、小贷公司等机构的风控漏洞,寻求免除利息的途径。从直接数据来看,截至2021年12月12日,全国失信被执行人数超过700万,逃废债组织在新冠肺炎疫情爆发之后呈现爆发式扩张。一些无偿还能力的借款人以疫情为借口,开始利用各种非正规手段逃避债务,出现一些有组织、有预谋地牟取利益的行为。曾经“单打独斗”的逃废债行为逐渐向组织化、产业化、团伙化发展,甚至市场上出现了专门提供逃废债服务的盈利组织。

逃废债是一种获取资金后主观上摆脱偿还或者逃避还贷的行为,分为企业逃废债和个人逃废债。报告所讨论的逃废债特指债务人为个人的逃废债行为,尤其是指基于个人信用卡或消费贷款产品出现的恶意逃废债,即不努力寻找还款办法,反而利用各种非法手段逃避债务的表现。

课题组指出,个人逃废债近几年借助互联网金融的“野蛮生长”而发展壮大,已成为影响金融秩序的重要因素。尤其是一些逃废债组织机构利用出台的针对因疫情造成生活困难特殊人群的帮扶政策,通过伪造病例、渲染悲情处境等手段,将政策变为拖延还款、逃避催收的理由,破坏了社会秩序,干扰了金融机构正常经营,也扰乱了国家出台帮扶政策的精准性和有效性。

逃废债组织套路多,擦亮双眼防被骗

课题组发现,逃废债团伙因规模不同,其获客、服务与盈利的模式存在着较大差异。以是否主动获客并以此为盈利手段为依据,课题组将其分为“抱团式”逃废债和专业化逃废债进行分别研究。

所谓“抱团式”逃废债,即一些借款人通过拉拢债权人,获得对机构的话语权和谈判权,从而实现个人协商谈判、保密销账的目的。在实践中,直接对外获客盈利的行为较少。而专业化逃废债组织以盈利为目的,形成分工明确的组织机构。课题组从营销推广、客户运营、提供服务、收费获利四环节入手,全面分析专业化逃废债组织的行为模式。

清华大学经济管理学院金融系副教授、清华大学经管学院中国金融研究中心副主任黄张凯表示,逃废债组织利用各大网络平台作为沟通媒介,明面上,普及金融与法律知识,实际上,将自身包装成可以帮助债务人摆脱负债困扰、助其上岸的“拯救者”。当目标受众被引流至微信群、QQ群等社群后,逃废债组织会使出浑身解数,针对“征信修复”“反催收”等制定“课程”,引诱借款人购买。接着,逃废债组织派出专人收集借款人的详细信息,制定所谓的还款方案。通过代理投诉、文件伪造、捏造事实,逃废债组织与债权人周旋,阻碍金融机构、监管部门与消费者进行有效沟通,破坏金融生态环境。

《中国零售金融逃废债风险报告》详细剖析了若干行业案例。2020年,因公司经营受影响,某借款人听信网络上“网贷退息”广告,根据逃废债团伙的指导,向某金融机构进行多次投诉,并通过监管平台、黑猫平台、微博等公域平台,企图煽动舆论。某金融机构以侵犯名誉权向当地法院提起诉讼,最终法院要求改借款人停止侵害,并挽回金融机构的名誉损失。

在此案中,逃废债组织向借款人提供虚假服务,利用借款人急于摆脱催收电话的压力,或者急于“修补”征信重新贷款的诉求,吸引借款人交纳高额服务费、骗取个人信息。有的团伙还利用所掌握的借款人信息,诱导或伪冒借款人参与其他贷款业务、非法集资。

谈及反催收黑产毒瘤,新网银行副行长兼首席风险官徐志华认为,对于借款人来说,催收未停、利息未减,反而因为高额服务费再次让自己的资金问题雪上加霜,同时造成隐私信息泄露,有可能造成更为严重的财产损失,甚至威胁到生命安全。进行公共证明伪造更是严重触犯了国家法律,会受到国家的严正处罚。

今年3月,中国银保监会消费者权益保护局也发布消费者风险提示,提醒消费者远离过度借贷营销陷阱,防范过度信贷风险,提高保护个人信息安全意识。

聚多方合力,共同铲除反催收黑产毒瘤

社会信用体系建设是复杂的全社会工程。专业逃废债组织以服务之名,行诈骗之实,系列违法违规行为严重侵蚀社会信用体系基石,不仅造成了资源浪费,也破坏了国家市场秩序和信用体系,危害社会公平。

要从根本上铲除反催收黑产毒瘤,需监管部门、相关机构、社会组织之间齐心协力应对挑战。近些年来,中央及地方政府多次强调“打击恶意逃废债”,部分地方金融监管部门高度关注逃废债衍生的“反催收”“投诉代理”等问题,通过发布风险提示、行政通告、专项工作方案等方式,保护金融消费者合法权益,优化金融市场经营环境。

针对强化逃废债风险管理,课题组建议,展开全方位布局,形成常态化监管体系,保障行业健康有序发展。具体而言,可从宏观、中观、微观三个角度共同完善相关制度。

宏观上,明确自然人逃废债认定标准,优化金融消保投诉流程与考核方案。逃废债现在已形成产业链,要被列入刑法处置范畴。事实上,国际上有很多国家有先例可循。比如美国、德国、日本等一些市场信用体系建设比较完善的国家,他们对这种行为的打击力度很大,并将其它列入刑法处置范畴。

中观上,行业协会可以联合各金融机构,建立全行业共享的逃废债观察名单,用于统计涉嫌长期恶意投诉的客户,对反催收联盟、逃废债服务团伙、恶意投诉借款人等进行信息备案。

新网银行在线安全部总经理贾坤指出,通过这一名单各金融机构能够有效识别逃废债客户及服务团体,从源头上杜绝与此类客户进行借贷和催收行为,也能够方便银行向监管反馈恶意投诉情况。同时,建立诚信体系、诚信制度建设以及打击社会失信一些问题的联席会议制度,尤其加强执法部门的介入,研究将恶意逃废债行为列入刑法。

微观上,金融机构对内应强化金融机构风控能力,充分平衡业务发展与风险考量,针对各产品、服务做好信用风险、欺诈风险的多重排查。同时,进一步加强金融知识宣传工作,提醒消费者切勿轻信非法牟利组织“代理维权”“征信修复”,帮助消费者树立正确的维权意识、建立便捷的投诉渠道,切实维护借款人权益。

徐志华表示,课题组将会持续追踪逃废债群体行为模式演变,在现有研究基础上,从细从微、进一步探索全方位解决方案的配套措施,为金融行业正常、有序、高质量发展提供更多思考和观察。

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。首图来自图虫创意。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号