扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

一、引言:光伏效率的天花板,被它打破了?

传统的硅基太阳电池效率已接近理论极限,而科学家们早已将目光投向了多结叠层太阳电池,尤其是三结叠层太阳电池(Triple-Junction Tandem Solar Cells, TJSCs)——它能将太阳光分段吸收,理论效率高达51.8%(AM1.5G标准光谱)[1],远超传统单结太阳电池的33.7%[2]。

早期的三结叠层太阳电池采用III-V族半导体材料(如GaInP/GaAs/Ge),虽在航天领域实现超40%的效率[3],但高昂成本阻碍了其地面应用。2010年后,随着钙钛矿材料的崛起,三结叠层技术迎来转折点。钙钛矿材料兼具带隙可调、溶液法制备、成本低等优势,使得高效三结叠层电池的规模化应用成为可能。

那么,三结电池凭什么这么强?它会是光伏的潜力股吗?本文将全面剖析三结叠层太阳电池的基本原理和结构设计,分析其在效率提升方面的优势,并探讨当前研究难点及未来应用前景,揭示这一技术如何通过更高效地利用太阳光谱,将光伏转换效率推向新的高度。

二、三结电池的核心原理与结构设计

AM1.5G太阳光的光谱很宽(300-2500 nm),但普通硅电池只能吸收其中一部分,其余能量要么“吃不掉”(红外光),要么“吃太撑”(紫外光变成热量浪费)。

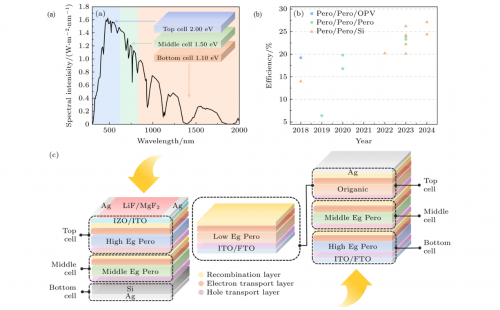

TJSCs通过堆叠三个不同带隙的子电池,每层子电池专门捕获和转换特定波长范围的太阳能。当阳光从透明电极入射时,高能量光子被宽带隙材料(图1(a)蓝色区域)吸收,中低能光子被中间带隙材料(图1(a)绿色区域)吸收,低能光子被窄带隙材料吸收(图1(a) 橙色区域)。因此,互补的吸收层带隙组合可以更好地利用太阳光谱,减少热化损失,并实现比单结电池更高的理论效率极限。

理想的三结电池结构[4]:

顶电池带隙约1.8-2.2 eV,专门吸收高能量的紫外光和可见光;

中间电池带隙约1.4-1.6 eV,负责转换中段可见光;

底电池带隙约0.9-1.1 eV,主要捕获近红外光。

如图1 (a) 所示,这种阶梯式带隙排列的电池使全波段的光子能被最合适的材料层吸收,提高光谱利用率,极大地提升了光电转换效率。而钙钛矿材料的禁带宽度可以在1.2-3.0 eV之间连续调节[5],这为构建多结叠层太阳电池提供了新的选择。三结钙钛矿基叠层太阳电池效率演变如图1 (b) 所示,其中钙钛矿/钙钛矿/硅叠层太阳电池具有更高的效率潜力。图1 (c) 中三种不同类型的TJSCs分别为钙钛矿/钙钛矿/硅叠层太阳电池、全钙钛矿叠层和钙钛矿/钙钛矿/有机叠层太阳电池。

图 1 (a) 三结叠层太阳电池光响应原理; (b) 三结钙钛矿基叠层太阳电池效率演变; (c) 三结钙钛矿基叠层太阳电池结构示意图[4]

根据底部电池的类型,多结叠层太阳电池的功能层沉积顺序不同。由于光需要从宽带隙吸光层侧入射,在全钙钛矿叠层和钙钛矿/钙钛矿/有机叠层太阳电池中,宽带隙钙钛矿薄膜最先沉积在导电玻璃衬底上,之后沉积中间带隙钙钛矿电池,最后沉积窄带隙的钙钛矿电池或有机电池。而在钙钛矿/钙钛矿/硅叠层太阳电池中,硅电池本身充当衬底,在其表面依次沉积中间带隙钙钛矿层和宽带隙钙钛矿层。

两端叠层电池中,各子电池间通过中间互连层形成电学连接,需要一定的电导率促进电子和空穴的有效复合[6],并要保证高透光性(低寄生光吸收和低光反射),以降低光学损耗。此外,还要求中间互连层具有较强的溶剂阻隔能力,确保二次制备钙钛矿时前一层钙钛矿薄膜不被溶解[7]。得益于在双结叠层电池领域取得的结果,研究人员已经确认反式p-i-n结构的钙钛矿太阳电池具有较低的光学损耗[8],更适合构建叠层电池。

三、三结电池效率突破路上的拦路虎

(1)结构设计与带隙匹配问题

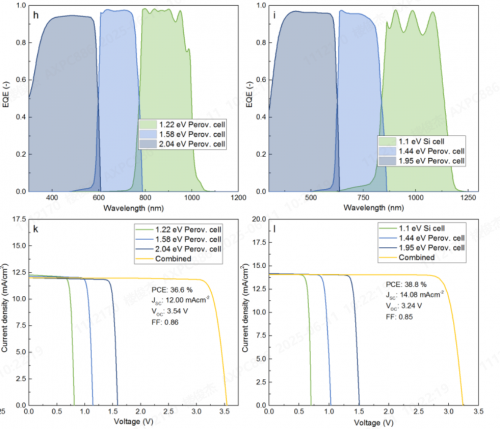

理想带隙组合(硅基底电池:1.95/1.44/1.1 eV;全钙钛矿:2.04/1.58/1.22 eV)与实际材料不匹配,顶电池宽带隙钙钛矿(1.85–2.15 eV)研究匮乏,现有材料难以兼顾宽带隙与稳定性(如有机-无机混合钙钛矿需高溴含量,但易引发相分离)。此外,串联的TJSCs输出电流受限于最低电流子电池,需精确调控各层厚度与带隙(图2模拟显示最佳组合效率仅38.8%)。因此,最佳TJSCs带隙组合尚待实现。

图 2 全钙钛矿叠层太阳电池的最大实际PCE为36.6%时的 (a) EQE曲线; (b) J-V曲线; 钙钛矿/钙钛矿/硅叠层太阳电池的最大实际PCE为38.8%时的 (c) EQE曲线; (d) J-V曲线[9]

(2)材料稳定性挑战

目前,宽带隙钙钛矿材料体系主要包括准二维钙钛矿、碘溴混合的有机-无机复合钙钛矿和无机钙钛矿[4]。其中,二维钙钛矿具有高激子结合能和低载流子迁移率;全无机钙钛矿通常需要200℃以上的退火过程,必须优先制备,否则会造成底层和中间钙钛矿太阳电池的降解[10];而碘溴混合钙钛矿在光照下形成富溴/富碘区,这些区域缺陷增加导致电荷复合增加,继而造成开路电压和效率衰减。

为解决宽带隙钙钛矿稳定性问题,已研究出多种解决方案[4]:采用组分工程例如掺铷、钾引发晶格畸变,抑制离子迁移;采用添加剂硫氰酸铅(Pb(SCN)₂)增大晶粒尺寸,苯乙基磺化铵(PEAI)改善钙钛矿结晶均匀性;在三维钙钛矿表面旋涂胺盐(如PEAI/BABr)制备二维钙钛矿层,进行界面钝化,阻隔离子扩散等。

(3)互联层技术瓶颈

在TJSCs电池中,子电池通过中间互连层串联在一起,中间层造成折射率差异会导致较大的光学干扰,从而出现不必要的光学损失。因此,减少反射损失以及最小化中间互连层的寄生吸收至关重要。此外,中间互连层除了满足低电阻损耗和高光学透明度等基本要求外,横向电导率也应尽可能低,减少钙钛矿顶部电池中的漏电路径,实现更大面积的串联器件。另外,互联层制备工艺不相容,易造成底电池损伤。

可折中选择TCO叠加原子层沉积SnO₂缓冲层来减少溅射损伤[11],或采用在聚乙氧基化乙烯亚胺(PEIE)涂层上溅射ITO[12]等方式制备中间互联层。

(4)工艺兼容性难题

钙钛矿电池大多采用溶剂法制备,而上层钙钛矿溶液(含DMF/DMSO溶剂)溶解下层薄膜会破坏电池结构。可采用低极性溶剂(乙醇/甲胺),或真空沉积替代溶液法[13]。另外,工艺中还存在退火温度冲突,顶电池高温退火(>150℃)会导致底层有机材料/钙钛矿降解;互联层TCO在溅射制备过程中对下方膜层造成损伤,需ALD-SnO₂或PEIE缓冲层保护(增加工艺复杂度)[12]。

结语

TJSCs电池通过带隙调节和工艺优化,有望突破单结电池的效率极限,成为下一代光伏技术的核心。钙钛矿材料的引入进一步降低了制造成本,并提供了更高的设计灵活性。尽管仍面临稳定性、工艺兼容性等挑战,但随着材料科学和制造技术的进步,TJSCs电池有望实现商业化应用,推动光伏产业迈向50%的更高效率时代。

参考文献

S. P. Philipps and A. W. Bett. Adv. Opt. Techn. 2014, 3(5-6): 469–478.

A. Polman et al. Science. 2016, 352: aad4424.

J. F. Geisz et al.Nat Energy. 2020, 5: 326-335.

许畅,郑德旭,董心睿等.物理学报, 2024, 73(24): 248802.

B.A.Nejand, D.B. Ritzer, H.Huet al.ACS Energy Lett. 2018, 3, 9, 2052–2058.

C. Li, Y. Wang, W. C. H. Choy. Small Methods.2020, 4, 2000093

Y. Shi, J. J. Berry, and Fei Zhang. ACS Energy Letters. 20249(3), 1305-1330.

H. Zhang, N. G. Park.DeCarbon. 2024, 3, 100025.

M. T. Hörantner, T. Leijtens, M. E. Ziffer et al.ACS Energy Lett. 2017, 2(10), 2506–2513.

Y.J.Ahn,H.J.Kim, I.J.Parket al.Sustainable Energy Fuels,2024, 8, 5352.

B. A. Nejand, D. B. Ritzer, H. Hu et al.Nat Energy.2022, 7, 620–630.

Y. J. Choi, S. Y. Lim, J. H. Park et al. ACS Energy Lett. 2023, 8, 7, 3141–3146.

X.Li, D. Bi, C. Yiet al.Science. 2016,353,58-62.

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号