扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

一、引言

太阳每天向地球输送的能量足以满足人类全年的电力需求,但传统太阳电池只能捕获其中一小部分。如何让每一缕阳光发挥最大价值?多结叠层太阳电池(Multijunction Solar Cells, MJSCs)正是科学家们给出的终极答案之一——这种"叠叠乐"式的光伏技术,正以接近50%的超高效率刷新能源转换的效率纪录,且理论效率可以超过65%[1]。Fraunhofer ISE研发的基于晶片键合四结聚光太阳电池在AM1.5D光谱和 665倍聚光条件下创下47.6%的效率记录[2],远远高于单结太阳电池33%的Shockley-Queisser极限效率[3]。

MJSCs最初是为太空任务而生。在太空中,面积和重量是关键限制,而高效率的多结电池完美解决了这一问题。例如,国际空间站的太阳能板就采用了多结叠层技术,即使经过15年辐射暴露,仍能保持88%的初始效率。如今,这项技术正在走向地面,特别是在聚光光伏(CPV)系统中。通过透镜或反射镜将阳光聚焦到电池上,CPV能够以更小的电池面积产生更高的功率。在阳光充足的地区(如中东),CPV电站的效率和性价比已接近甚至超过传统硅基电站[4]。。

二、多结叠层电池:光伏界的“叠叠乐”

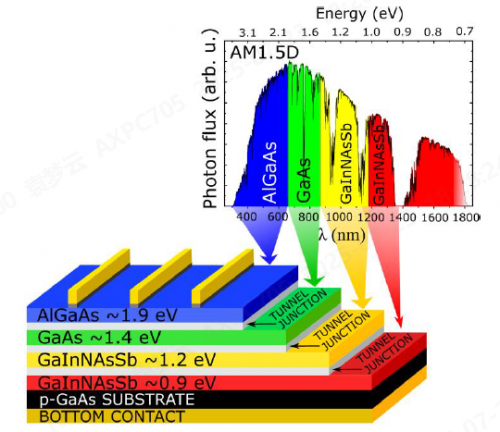

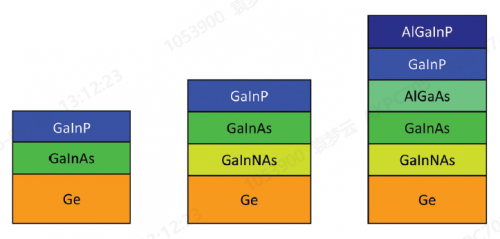

传统单结太阳电池可以利用的光谱部分由其半导体材料的带隙决定。能量低于带隙的光子不会被吸收,因此总是会损失。能量高于带隙的光子通常被很好地吸收,但带隙之外的多余能量会因热化过程而损失。MJSCs的核心思想是“分工协作”。通过在基板上堆叠多个不同带隙的半导体层,在各个半导体层之间制备隧穿二极管,用作不同子电池之间的低欧姆和高度透明的互连。如图1所示[5],各个半导体材料的带隙经过精确设计,每一层专门捕获从近紫外到中红外的不同波段的能量,这种多带隙方法通过减少热化损失和最大限度地吸收光子,显著提高了太阳电池的整体效率。III-V族半导体材料由元素周期表第III族和第V族元素的化合物组成,由于材料种类繁多、带隙可调、高载流子迁移率和优异的光电性能,尤其适用于MJSCs[1]。如图2所示,磷化铟镓(InGaP)、砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)、砷化铝镓(AlGaAs)、砷铝铟(InAlAs)、磷化镓铟砷(GaInAsP)、氮化镓铟磷化物(GaInNP)、砷铟(InGaAs)、砷镓铋(GaAsBi)和锗(Ge)等材料已被广泛用作MJSCs的不同子电池[6]。

图1. 具有1.9 eV、1.4 eV、1.2 eV和0.9 eV结的4J叠层电池的示意图结构。1.2eV和0.9eV pn结基于GalnNAsSb[5]。

图2. 由III-V半导体材料制成的不同多结太阳电池的示例草图[1]

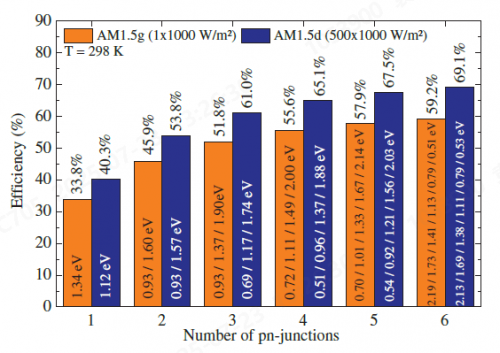

MJSCs结构的定义分为三个步骤。首先,基于理论计算确定最佳带隙组合(见图3);其次,选择合适的材料作为子电池;最后,实现整体架构[1]。目前已经采用了各种制造技术来开发MJSCs,如外延生长、晶片键合和单片集成,每种技术在控制缺陷密度、提高可扩展性和效率优化方面都有其独特的优势和局限性[6]。

外延生长是制造MJSCs最广泛采用的方法,沉积半导体层时可以精确控制其厚度和成分。常用的外延生长方法包括金属有机化学气相沉积(MOCVD)、金属有机气相外延(MOVPE)、分子束外延(MBE)和液相外延(LPE)。晶片键合是制造倒置变质(IMM)MJSCs的关键技术,其中子电池使用直接或粘合键合方法集成。这种技术有利于组合不同的材料,克服外延生长方法中经常出现的晶格失配限制。虽然晶片键合为高效器件制造提供了一条途径,但它也带来了界面缺陷、错位和键合良率问题等挑战,需要进一步优化以实现大规模生产。单片集成是在单个基底上直接生长半导体层,确保晶格匹配,以防止形成失配位错并提高器件性能,这种技术有利于开发紧凑、高效的MJSCs,其中所有结都在单个处理步骤中顺序生长。虽然单片集成为高效、高稳定性的MJSCs提供了一种有前景的方法,但必须解决材料兼容性、应变管理和成本考虑等挑战,以提高其商业可行性[6,7]。

图3. 在AM1.5g(1×1000W/m2)和500倍聚光AM1.5d(500×1000W/m2)条件下不同pn结(子电池)数量的理论效率极限[1]

三、挑战与未来:降低成本是关键

MJSCs是太空应用的首选,因为它们具有无与伦比的抗辐射性、高功率重量比和在极端环境中的长期稳定性。太空中没有大气吸收和散射,这使得MJSCs能够在没有光谱失真的情况下以最大的理论效率运行。它们在强烈的太阳辐射下保持高性能的能力使其成为卫星动力系统、太空探测器和地外探索任务的理想选择[8]。但是MJSCs在陆地环境中的使用仍然有限,主要由于高制造成本和复杂的制造工艺。

尽管与传统的硅基太阳电池相比,MJSCs的效率更高,但每瓦的成本仍然要高出几十倍[1],这限制了它们在一般商业或住宅用途中的广泛使用。但是聚光光伏(CPV)系统的出现使得MJSCs的地面应用不再遥不可及,CPV系统使用廉价的聚光光学元件,如镜子或透镜,将光聚焦在小面积的太阳电池上,电池在高太阳强度下(500~1000 suns)运行,从而增加太阳电池的入射功率[6]。太阳电池面积相对较小,从而节省了昂贵的半导体材料,并允许使用更复杂、更昂贵的多结太阳电池[9]。CPV系统对于空间有限的应用尤其有益,例如屋顶或公用事业规模的太阳能发电场。进一步研究优化MJSCs和CPV系统之间的集成可以为高效太阳能发电开辟新的可能性。

四、结语

从太空到地面,多结叠层电池正重新定义太阳能的极限。这项融合量子物理、材料科学与光学工程的杰作,不仅承载着人类对清洁能源的终极想象,更在默默书写着一个全新的能源时代——在那里,阳光将比我们想象的更加"有力"。

参考文献

[1] Philipps S P, Bett A W. III-V Multi-junction solar cells and concentrating photovoltaic (CPV) systems[J]. Advanced Optical Technologies, 2014, 3(5-6): 469-478.

[2] Helmers H, Höhn O, Lackner D, et al. Advancing solar energy conversion efficiency to 47.6% and exploring the spectral versatility of III-V photonic power converters[C]//Physics, Simulation, and Photonic Engineering of Photovoltaic Devices XIII. SPIE, 2024, 12881: 6-15.

[3] Rühle S. Tabulated values of the Shockley–Queisser limit for single junction solar cells[J]. Solar energy, 2016, 130: 139-147.

[4] Baiju A, Yarema M. Status and challenges of multi-junction solar cell technology[J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 971918.

[5] Aho A, Isoaho R, Hytönen L, et al. Lattice‐matched four‐junction tandem solar cell including two dilute nitride bottom junctions[J]. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2019, 27(4): 299-305.

[6] Raisa A T, Sakib S N, Hossain M J, et al. Advances in multijunction solar cells: an overview[J]. Solar Energy Advances, 2025: 100105.

[7] Cariou R, Benick J, Beutel P, et al. Monolithic two-terminal III–V//Si triple-junction solar cells with 30.2% efficiency under 1-sun AM1. 5g[J]. IEEE Journal of Photovoltaics, 2016, 7(1): 367-373.

[8] Li J, Aierken A, Liu Y, et al. A brief review of high efficiency III-V solar cells for space application[J]. Frontiers in Physics, 2021, 8: 631925.

[9] Wiesenfarth M, Anton I, Bett A W. Challenges in the design of concentrator photovoltaic (CPV) modules to achieve highest efficiencies[J]. Applied Physics Reviews, 2018, 5(4).

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号