扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

导语

美国信息技术与创新基金会(ITIF)于2025年6月发布报告《拜杜法案在刺激大学引领的区域经济增长中的作用》(The Bayh-Dole Act’s Role in Stimulating University-Led Regional Economic Growth),系统梳理了这部1980年颁布的法案如何重塑美国创新生态。

报告指出,《拜杜法案》通过赋予大学保留联邦资助研究成果知识产权的权利,成功激活了高校的创新动能,使其成为区域经济发展的核心引擎。然而,当前美国联邦研发投入的相对下滑及相关政策风险,正威胁着这一成功模式的持续运转。

法案如何重塑美国创新生态

《拜杜法案》的出台源于美国政府对巨额联邦研发投入未能产生相应社会回报的深刻反思。在法案通过前的体制下,美国联邦机构保留其资助研究产生的知识产权,但商业化效率极低。1978年的审计显示,美国政府持有的近3万项专利中,仅有不到5%获得商业授权。这种体制严重阻碍了产学研合作:制药企业不愿投入资金开发大学实验室发现的数百种新化合物,因为他们无法获得有前景产品的独家开发权。

1980年,由美国参议员伯奇·赫和鲍勃·多尔联合提出的《专利与商标法修正案》(即《拜杜法案》)打破了这一僵局。法案核心内容有两项突破:一是建立了统一的联邦专利政策,结束了各机构各自为政的局面;二是允许大学、小企业和非营利机构保留联邦资助研究产生的发明所有权。法案开篇明确指出:“美国国会的政策和目标是利用专利制度来促进联邦政府资助的研发成果的利用。”

这一制度变革释放了惊人的创新活力。美国大学专利数量从1980年的390项增长到2009年的3,088项,再到2015年的6,680项。在法案实施后的头二十年,美国大学专利数量增长十倍,并创建了超过2200家公司来开发利用其技术。《经济学人》将此举誉为“过去半个世纪美国最具启发性的立法“,认为这一单项政策帮助逆转了美国滑向工业无关紧要地位的急剧下降。

哈佛大学娜奥米·豪斯曼的研究证实,《拜杜法案》通过加强产权和机构标准化,为大规模科技成果转化奠定了基础。她发现,在1980年后,与美国当地大学或医院创新更密切相关的行业,在长期就业、薪酬和平均企业规模方面都出现了差异化增长。证据还表明,在最重视通过专利和许可进行科技成果转化的业务领域,专利申请活动增加最为显著。

生命科学领域的创新集聚效应

《拜杜法案》释放的创新活力在生命科学领域表现得尤为显著,形成了独特的创新地理格局。1990至2005年间,美国大学向创业型生命科学公司进行的知识产权许可增长了十倍,超过200种新药和疫苗通过这一渠道诞生。研究发现,美国50所顶尖大学的专利(1969-2008年)占所有大学专利的69.7%,而下一个50所大学仅产生18%的专利,其余472所学校生产最后12%。

更重要的是,这些创新成果呈现出强烈的区域集聚效应。对498家大学许可的生命科学初创公司(1990-2011)的分析显示,68%的公司选择留在创始大学60英里范围内。其中23%集中于波士顿、旧金山和圣地亚哥这三大成熟生物技术集群。正如报告所描述的:“定位在经济集群中的优势,很大程度上来自于生态系统中的企业和其他各方彼此之间的紧密物理接近。这种接近促进了深厚而丰富的人际互动,帮助解决技术问题并加强商业活动。”

这种锚定效应不仅体现在地理位置上的邻近,更形成了深度专业化的创新生态。报告强调,成功的区域创新策略不应追求泛泛的“生命科学”优势,而应聚焦于特定细分领域——正如奥兰治县专注于眼科创新、明尼苏达州深耕生物电子学那样。马里兰州和弗吉尼亚州在免疫学产品领域形成专业特色,缅因州则专攻临床人体诊断。这种专业化路径使各地区能够集中资源,在特定领域打造世界级的竞争力。

创新集聚的内在机制可以用“分类匹配”理论来解释:企业成功是因为它们定位在能提供最佳“资源匹配“的社区,无论是在人才、基础设施还是风险资本获取方面。正如研究者费尔德曼所发现:“即使科学家是全球网络的一部分,拥有国际机会,并且可以轻松定位任何地方并通过新电信技术保持联系,他们通常也希望留在原地。”

各州产业竞争力分化格局

从美国各州的产业发展数据中,可以清晰看到大学驱动的创新格局呈现显著的区域分化特征。该报告采用区位商(Location Quotient,LQ )分析法,衡量各州产业专业化程度,LQ大于1表示该州产业集中度高于美国全国水平。

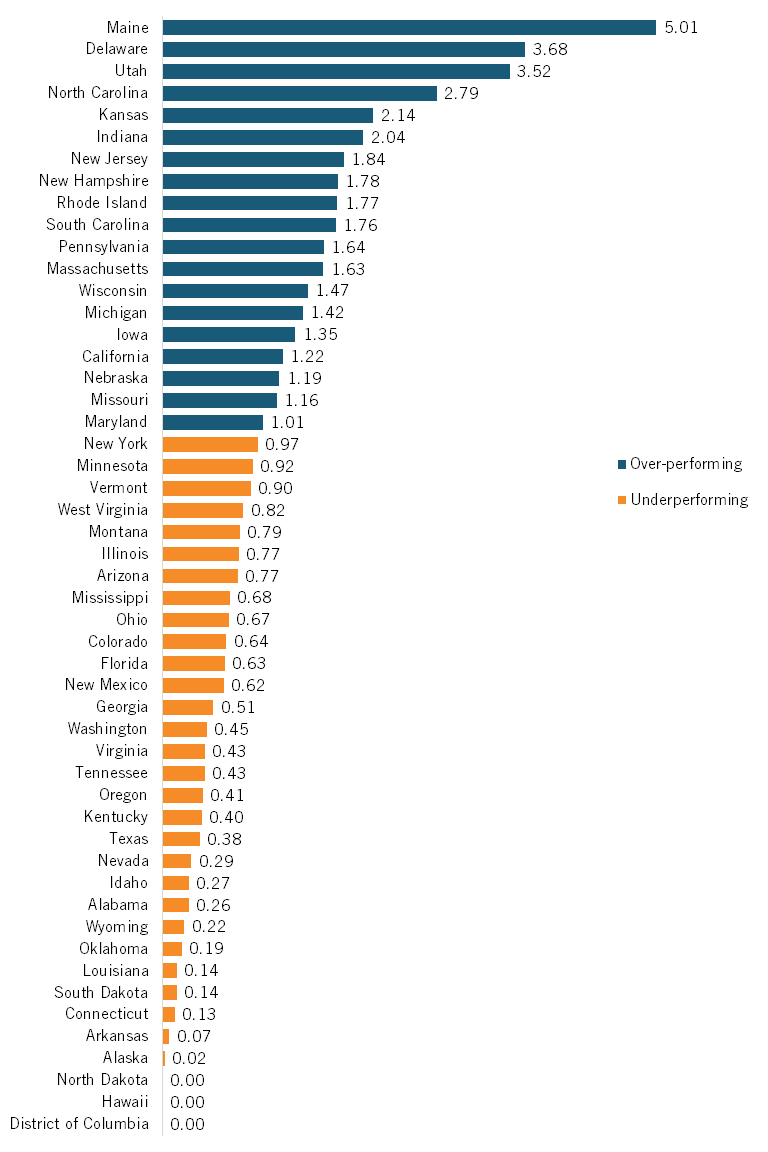

在制药与医药制造业,新英格兰地区和中西部农业州表现突出。缅因州以5.01的区位商位居全美首位,表明该州制药业集中度是全国平均水平的五倍。特拉华州(3.68)和犹他州(3.52)分列二三位,这些州凭借对企业友好的环境和成熟的研究基础设施成为制药重镇。北卡罗来纳州(2.79)、堪萨斯州(2.14)和印第安纳州(2.04)依靠研究大学和专业化工业中心的支持,跻身前六强。

图1:2022年美国各州制药和医药制造业LQ

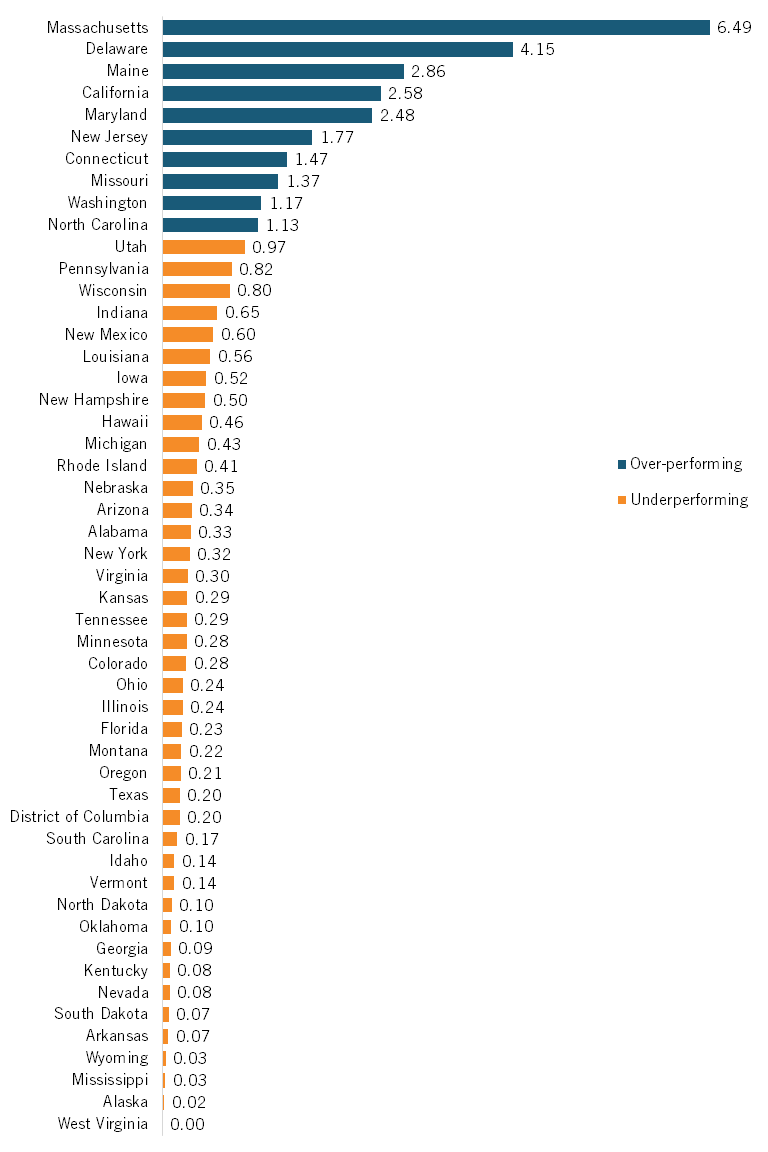

生物技术研发领域则呈现更高程度的集聚,马萨诸塞州以6.49的区位商一骑绝尘,成为全美最具优势的生物技术研发中心。特拉华州(4.15)、缅因州(2.86)、加利福尼亚州(2.58)和马里兰州(2.48)构成第二梯队。这些州受益于强大而成熟的产学研合作伙伴关系、大量研究资金和成熟的创新生态系统,吸引着顶尖科学人才和投资。

图2:2022年美国生物技术研发LQ

从绝对就业人数看,加州在两大领域都保持领先地位:制药业就业55,604人,生物技术研发就业57,673人。马萨诸塞州凭借27,617名生物技术研发人员位居第二。值得注意的是,一些区位商很高的州(如特拉华和缅因)在绝对就业人数上相对较少,这反映了其经济总量较小但专业化程度高的特点。

美国六个州深度案例分析

报告通过对美国科罗拉多州、特拉华州、佐治亚州、印第安纳州、堪萨斯州和北卡罗来纳州这六个州分析,揭示了大学驱动区域创新的具体路径与差异化模式。

北卡罗来纳州展现了最成熟的创新生态系统。该州通过北卡罗来纳生物技术中心(NCBiotech)这一全美首个州政府资助的生命科学计划,协调政府、学术界和私营部门的战略协同。在1998-2023年间,该州大学获得超330亿美元联邦研发资金,披露17,699项发明,获得4,255项专利,并创立756家初创公司——仅2023年就诞生39家,是1998年的四倍以上。研究三角园(RTP)作为该州生物技术生态系统的基石,提供世界级研究设施并毗邻杜克大学、UNC教堂山分校、NC州立大学等知名学府。

佐治亚州则体现了研究型大学与产业需求的紧密结合。佐治亚理工学院、埃默里大学和佐治亚大学在25年间共获得227亿美元联邦资金,产生近16,000项发明披露和3,299项专利,衍生492家初创公司。该州在健康IT领域表现突出,全美百强健康IT企业中有8家坐落于此,包括McKesson Technologies、MedAssets和Greenway Health等行业巨头。

印第安纳州的生命科学产业成为其经济支柱,2023年贡献950亿美元州内生产总值,并在2024年以270亿美元出口额成为全美生命科学产品出口第一州。该州以BioCrossroads公私合作伙伴关系为核心协调机制,依托礼来、Cook Medical和罗氏诊断等龙头企业,以及普渡大学和印第安纳大学等研究力量。值得注意的是,该州大学初创企业数量近年出现下滑,从2018年的42家降至2023年的18家,降幅达57%,显示其商业化管道面临挑战。

科罗拉多州的科技产业占全州就业10%,贡献超过106亿美元州生产总值。该州在生命科学领域拥有720多家公司和组织,直接雇佣38,000多人,自2018年以来增长11%。科罗拉多大学系统估计每年为州经济贡献近200亿美元,丹佛大学也带来23亿美元经济影响。

美国各州都培育了标志性的成功案例。科罗拉多州立大学的定向基因组杂交(dGH)技术帮助检测太空飞行引起的基因组结构变异,并衍生出KromaTiD公司;特拉华大学开发出非氯饮用水净化技术,去除99.999%的细菌和病毒;佐治亚大学开发的干眼症治疗药物Restasis?成为首个FDA批准的慢性干眼症处方治疗;印第安纳大学发现的FGF23激素作用机制引领了罕见病癌症突破性疗法Crysvita的开发;堪萨斯大学的药物代谢研究催生了XenoTech公司;北卡罗来纳大学开发的新型止血纺织品已获FDA批准并用于战场救护。

美国高校成果转化实践

报告总结了六项推动技术商业化的核心实践。构建支持性生态系统是基础,要求大学提供全链条支持,包括孵化器、初创服务和资金渠道。佐治亚大学的“创新网关”和普渡大学的“普渡创新”都是成功案例。

聚焦人才与团队建设至关重要。经验丰富的创业管理人才短缺是非大都市区域大学初创企业面临的主要障碍。各大学通过创意人才引进和创业培训项目来解决这一问题。

培育创新文化需要自上而下的战略引导。普渡大学的“亲创新文化转变”和杜克大学的生态系统建设表明,领导层推动和持续投资能够产生重大影响。

加强区域合作能产生协同效应。各州科技成果转化办公室定期分享最佳实践,共同举办投资峰会吸引资本。密歇根大学的MTRAC项目展示了结构化合作如何弥合实验室与市场的差距。

将科技成果转化纳入大学核心战略确保与机构目标一致,提升研究商业化地位。转变科技成果转化办公室考核重心,从单纯收入生成转向更广泛的社会和经济影响,有助于机构忠于其使命。

美国创新生态面临的多重挑战

尽管《拜杜法案》取得了显著成功,但美国大学驱动的创新生态系统正面临严峻挑战,这些挑战来自投资不足、政策风险和创新环境变化等多个维度。

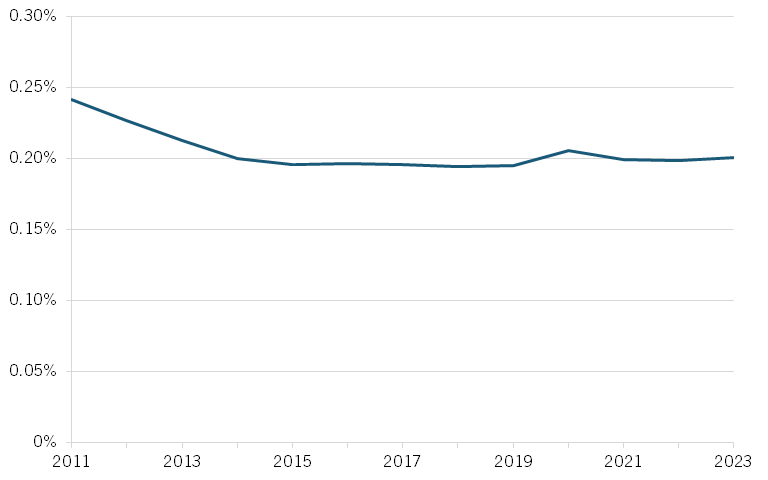

最直接的威胁是美国联邦研发投入的持续下滑。报告数据显示,美国联邦政府对大学研究的投资占GDP的比例从2011年的0.24%降至2023年的0.20%,在39个OECD国家中排名第27位。这一比例相较于瑞士(0.7%)、奥地利(0.6%)、瑞典(0.6%)等领先国家存在显著差距。据《经济学人》报道,特朗普政府重返白宫后,已取消或撤回了约80亿美元科研资金,相当于高等教育年度联邦资助预算的16%。NIH自今年初以来相比2023和2024年减少了约29亿美元资金释放。

图3:美国联邦政府对大学研究的投资占GDP的比例

报告还揭示了美国联邦研发投入与创新产出的直接量化关系:历史上,大约每420万美元的研发经费就能催生出一项发明,这一关系在1990年代初期至2020年前保持非常稳定。这种线性关系意味着,联邦研发资金的任何削减都将直接转化为创新产出的减少。

另一重大威胁是对《拜杜法案》“介入权”的误用威胁。某些美国政策制定者提出以“药品价格过高”为由行使介入权,这完全违背了法案初衷。法案原始起草人伯奇·贝赫参议员明确表示:“当国会辩论我们的方法时,有人担心一些公司可能希望通过许可大学技术来抑制它们,因为它们可能威胁现有产品。主要为解决这种担忧,我们加入了介入条款。“法案明确规定的四种适用情形中,并不包括价格控制。

报告强烈警告药品价格管制的危害。以《通胀削减法案》(IRA)中的药价谈判条款为例,这些措施已导致小分子药物投资下降70%,78%的制药公司预计将取消早期小分子研发项目。一项针对医疗器械行业的研究发现,价格削减导致新产品推出减少25%,专利申请减少75%,创新的价值损失可能完全抵消了价格削减的直接成本节约。

此外,创新机会的地理不平等也值得关注。一份2019年ITIF报告发现,美国创新产业中三分之一的就业岗位集中在仅14个县,约一半此类就业位于仅40个县。这种高度集中性凸显了通过区域技术中心计划等措施促进创新地理分布多元化的必要性。

对中国的启示与借鉴意义

《拜杜法案》的成功实践为中国的科技成果转化提供了重要参考。虽然中美两国在制度环境和发展阶段上存在差异,但法案所体现的核心原则具有普遍适用性。

首先,明晰产权界定是激发创新活力的关键。《拜杜法案》通过赋予大学联邦资助研究成果的知识产权,解决了“谁投资、谁拥有”的根本问题。中国在2015年修订《促进科技成果转化法》时已迈出重要一步,但在实际操作中,仍需要进一步细化产权界定规则,特别是涉及多方资助的科研项目。

其次,建立利益共享机制至关重要。《拜杜法案》规定大学必须与发明人分享许可收入,这有效激励了科研人员的参与热情。中国高校可以借鉴这一做法,完善职务发明收益分配制度,确保科研人员能够获得合理回报。

第三,培育专业化科技成果转化队伍。美国大学科技成果转化办公室(TTO)通常配备既懂技术又懂市场的专业人才。中国高校需要加强技术经理人队伍建设,提高科技成果转化的专业性和成功率。

最后,营造有利于创新的政策环境。《拜杜法案》的成功离不开配套的税收政策、融资支持和知识产权保护体系。中国需要进一步完善创新政策体系,为科技成果转化提供全方位支持。

结语

美国《拜杜法案》的成功实践表明,通过明晰产权、激励相容和生态系统构建,大学能够成为区域创新的强大催化剂。尽管中美两国制度背景不同,但《拜杜法案》所体现的通过产权激励促进公共研发成果转化、注重产学研协同创新、平衡政策干预与市场机制的核心原则,对中国完善科技成果转化体系具有重要参考价值。在全球科技竞争日益激烈的背景下,如何系统性地释放创新机构的活力,将是决定未来竞争力的关键所在。

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。首图来自图虫创意。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号