扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

【中国金融案例中心 编译:叶子、谢彬彬】

2025年10月,国际清算银行(BIS)向G20财长和央行行长会议提交了《人工智能在政策领域的应用》报告,系统分析了人工智能技术(AI)对金融体系和实体经济的影响,以及各国央行与监管机构的应用实践、挑战与应对路径,为理解AI在公共政策领域的价值与边界提供了权威视角。

央行AI应用现状:从探索前沿到战略要务

AI技术正以远超以往任何技术浪潮的速度渗透经济各个领域。这一颠覆力量对通胀、生产率及劳动力市场的潜在影响,已将其推向全球央行的议程核心。中央银行是机器学习(ML)等AI核心技术的早期实践者。凭借处理海量数据集与复杂决策的天然属性,央行很早就将这些技术应用于统计分析和经济研究。如今,AI能力的飞跃使央行关于AI的讨论日益增多,并正在转化为切实的预算投入,这标志着AI应用进入了战略布局新阶段。

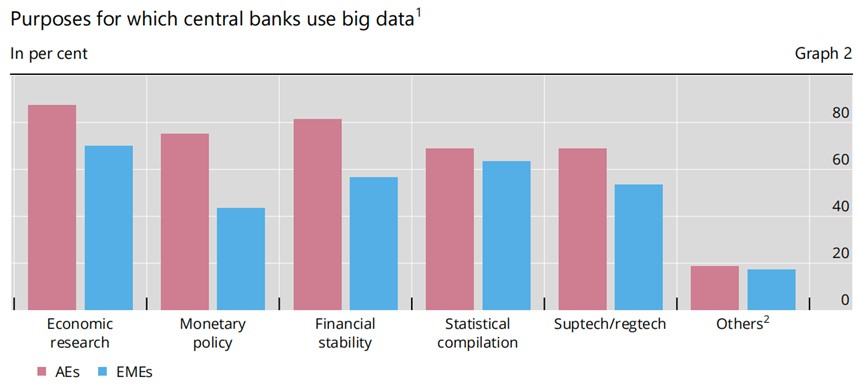

数据显示,95%的央行已将AI/ML纳入内部重要议程;与三年前相比,投入超5%预算的央行比例显著增加;未来三年,计划投入5%~9.9%甚至10%~19.9%预算的央行比例将进一步提升。这种重视源于AI在央行核心职能中的巨大潜力。早在生成式AI浪潮之前,央行就已将大数据分析和机器学习已广泛应用于经济研究、金融稳定、统计编制和货币政策等领域。无论在发达经济体(AEs)还是新兴市场经济体(EMEs),经济研究和金融稳定都是央行对AI最主要的应用领域,采纳率超70%;统计编制和监管科技(Suptech/regtech)紧随其后,采纳率超半数,这证明AI已成为央行履行其使命的关键分析工具。

图1 央行使用大数据的目的分布

央行与监管机构的四大AI应用场景

1. 信息收集与官方统计编制

央行需处理海量的多来源数据以保障统计质量,在数据清洗、异常识别、代表性验证等环节面临着巨大挑战。机器学习技术为此提供了高效的解决方案:数基算法中的隔离森林(Isolation forests)凭借良好的可扩展性和分布无关性,成为了识别异常数据的优选工具。例如,欧洲央行通过算法将分类数据转换为数值形式,成功应用隔离森林检测了欧元短期利率计算中的异常值。部分央行则采用 "模型自动识别+专家复核" 两步法,既发挥机器效率,又借助领域专业知识优化算法,同时通过分析异常分类逻辑来缓解机器学习中的"黑箱"问题(即模型的复杂性与可解释性)。

2. 支持货币政策宏观经济与金融分析

在宏观经济分析领域,AI可助力央行突破统计数据滞后的瓶颈。通过处理涵盖数百个指标的高维数据集,机器学习模型能够实现GDP等关键经济变量的即时预测,提升了政策时效性。大型语言模型(LLMs)能处理新闻、社交媒体、财报电话会议记录、航拍图像等海量非结构化数据,通过"嵌入"技术将其转化为可分析的结构化序列。例如,随机森林模型可过滤社交媒体中关于价格的信息,并分类为预示通胀上升、下降或中性,从而构建高频通胀预期指标。得益于LLM的少样本学习能力,它们可以被快速应用于多种预测任务,无需像传统模型那般进行耗时的参数调整,灵活性极高。

为提升AI对专业内容的处理能力,BIS创新中心积极推进央行语言模型(CB-LMs)的开发。一般情况下,通用大语言模型(如BERT、RoBERTa)处理央行专业文本的预测准确率为50%-60%,在使用央行演讲、研究论文等专业语料进行微调后,CB-LMs的准确率可升至近90%。

3. 支付系统监督

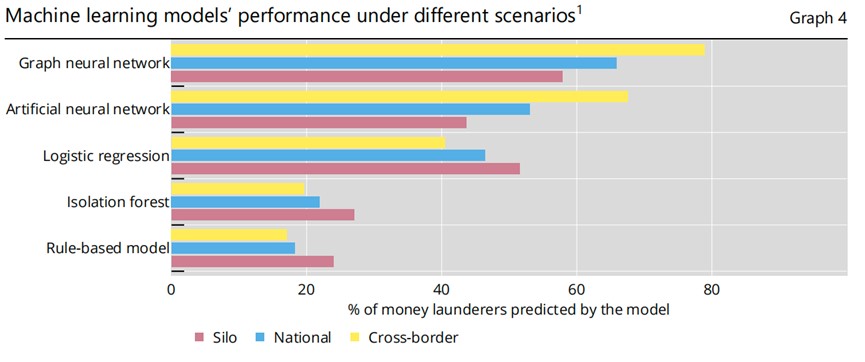

传统规则式反洗钱(AML)系统效率低下,误报率通常超95%,且易被犯罪分子通过"化整为零"等手段进行规避。BIS创新中心发起的"极光计划"(Project Aurora),通过AI分析交易网络而非独立交易,颠覆了传统反洗钱模式。数据显示,无论何种模型,当数据视角从单一机构扩展至国家乃至跨境层面时,识别洗钱者的效率均将大幅提升。该项目成功验证,在采用安全加密、联邦学习等隐私增强技术的前提下,"数据共享+先进网络分析算法"是未来打击金融犯罪的有效组合。

图2 "极光计划"中机器学习模型在不同场景下的反洗钱表现

4. 监管与金融稳定

面对海量监管报告和文件,AI成为监管人员提升效率的关键:欧洲央行的"雅典娜计划"和美联储的语言提取引擎(LEX)均利用自然语言处理(NLP)技术,帮助监管人员快速地从数百万份文件中分类、提取关键风险信息;巴西央行的ADAM系统通过树状分类器精准识别被银行低估信贷损失的借款人。此外,AI在压力测试中作用显著,不仅能加速结果处理,还可通过生成式模型创造更逼真的、历史上未发生过的危机情景,测试金融系统韧性。

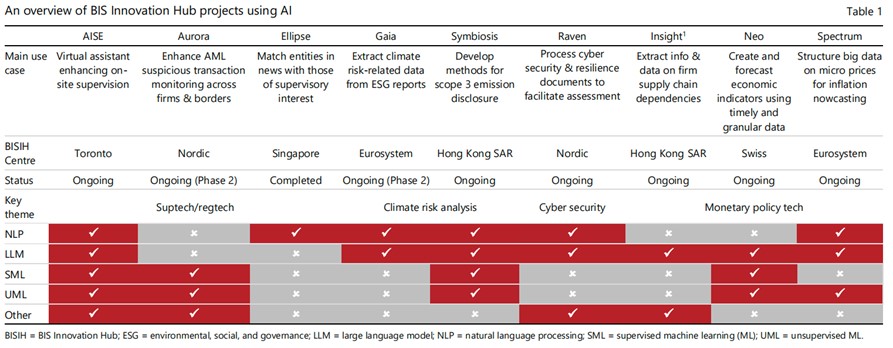

在市场监测领域,机器学习可分析交易数据和市场言论,识别资产泡沫迹象;在压力测试中,人工智能能生成更贴近历史危机的场景,实现动态模拟和结果快速处理;通过挖掘企业供应链依赖关系,AI可帮助央行评估冲击在实体经济中的传导路径,为宏观审慎政策提供支持。截至2025年,BIS创新中心已开展了9个AI相关项目,涵盖监管科技、气候风险分析、网络安全等多个领域。

表1 BIS创新中心AI相关项目概览

央行AI转型的挑战与障碍

1. 技术与信任挑战

AI的一大核心挑战在于其"黑箱"特性:复杂的模型虽然预测精准,但其决策逻辑难以解释,这对需要高度透明和问责的公共政策部门构成了根本性挑战。此外,生成式AI还存在幻觉(hallucinations)风险:模型可能以极其自信的方式提供完全错误的信息 ,这意味着在关键决策中,人类的监督和最终判断仍然不可或缺。民众的信任度也值得关注:调查显示,公众在银行和公共政策等高风险领域对生成式AI的信任度远低于对人类服务的信任度。

2. 人力资本挑战

AI竞争本质是人才竞争。央行在吸引和留住顶尖AI人才方面面临巨大压力,需与薪酬更具吸引力的私营科技公司直接竞争。同时,许多央行受公务员考试、国籍要求等制度性障碍限制,进一步加剧了招聘难度。近九成央行表示,过去五年人才招聘的难度增加,其中网络安全、IT、金融科技和AI/ML领域的人才短缺最为严重,已成为制约央行AI战略推进的关键因素。

3. 运营风险

AI供应链正呈现高度集中趋势,这给作为公共部门的央行带来潜在系统性风险。数据显示,AI核心基础设施和应用被少数科技巨头所垄断:提供算力的GPU领域英伟达占据92%市场份额;云服务领域亚马逊、微软、谷歌合计占79%;主流AI应用领域ChatGPT占87%。这种对少数外部供应商的高度依赖,使央行在系统故障、网络攻击及地缘政治风险面前变得更为脆弱。同时,生成式AI加剧了网络安全威胁,不仅增强传统网络钓鱼、恶意软件攻击的威力,还催生了提示词注入攻击等针对LLM的新型攻击方式,对央行信息安全构成了严峻挑战。

综上所述,为了在AI驱动的全球变革中占据主动地位,各国央行和监管机构必须行动起来,提升自身双重能力:作为观察者,深入理解AI对宏观经济的深远影响;作为使用者,善用AI提升政策分析与执行效能。而面对技术投入巨大、人才稀缺、风险复杂等共同挑战,任何一家央行都难以独自应对,应加强国际合作与经验共享。BIS呼吁全球央行形成"实践社区",通过联合开发工具、共享数据和最佳实践,从而分摊成本、分散风险、加速创新,BIS正积极推动这一历史性合作进程。

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。首图来自图虫创意。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号