扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

巨头的抢滩、香港的探索,一场关于数字世界的明日狂欢。

文/洪偌馨、伊蕾

今年,香港的金融科技市场格外热闹。

就在刚刚过去的10月,从蚂蚁集团与阿里在香港买楼、将蚂蚁数科海外总部落地香港,到京东火速拿下保险经纪牌照杀入市场,再到OASES(香港引进重点企业办公室)签约新一批重点合作伙伴,又有两家内地金融科技企业入选,几乎在同一时间发生。

还记得上一次金融科技浪潮袭向香港,还是2018年前后。那时候,新经济企业扎堆港交所,「锣都不够敲」不是一个段子,而是港交所「拥抱新经济」的具象化体现。彼时,一批金融科技公司也在港交所实现了自己的「高光时刻」。

而香港的金融科技市场也随着这些公司的到来,变得热闹起来。发放虚拟银行牌照、探索区块链、云计算……甚至当时的港交所总裁李小加,也在离任后创办了一家金融科技公司「滴灌通」。

如果说上一阶段,香港是试图通过抓住新经济、新金融企业,而弥补自己在互联网和移动互联网时代缺位的遗憾。那么这一阶段,香港则是瞄准了互联网大厂出海、以及金融科技创新的风口,趁势而起。

近年来,香港除了在传统牌照资源上给金融科技大厂「广开大门」,在Web3、虚拟货币等前沿金融科技创新上更是全力托举。

在政策到位的同时,资本热浪也再次翻涌,上个月我们已经写过,中国的金融科技公司们已经开启了一波新的IPO热浪。

而在最近开幕的「香港金融科技周2025」上,香港特区行政长官李家超则表示,将帮助内地企业利用香港作为跳板扩展海外业务。老牌国际金融中心,叠加金融创新的势头,卯足劲吸引资本。

气氛已经烘托到这儿了,金融科技大厂们,抓紧上吧。

1

早在10年前的支付大战中,香港市场就是微信支付与支付宝「双雄逐鹿」的重要市场。

到2019年香港的「虚拟银行」牌照(已更名为「数字银行」)开闸后,香港金管局陆续发出3批共8张虚拟银行牌照,股东中出现了多家内地互联网/金融科技巨头的身影,蚂蚁、腾讯、京东、小米、众安、平安、携程、Welab都在其中。

众所周知,香港本地的市场并不算大,其陆地面积不过1100多平方公里,人口也只有750万左右。

因此,这些围绕香港本地展开的布局很难真正形成规模。截止到2024年末,前述8家银行成立5年来,合计总资产不到800亿港币,累计服务的客户数也不过几百万。

然而,时间来到2025年,市场在陡然间发生了变化。随着境内市场竞争加剧、监管愈发趋严,出海越来越成为内地金融科技企业寻求市场增量的出路。

作为全球资本自由流动的枢纽,香港无外汇管制且普通法体系与国际规则全面接轨,香港本地的市场「蛋糕」虽然不大,但却可以触达全球用户,承接来自海内外的金融需求。

一个可以参考的数据是,2024年,香港资产管理规模年净流入增长超80%。包括波士顿咨询在内的多家机构都给出预测,未来几年,香港将超越瑞士,成为全球第一跨境财富管理中心。

香港保险更是其中的典型代表。2025年一季度,香港保险新保单保费飙升至934亿港元,同比大增43.4%,不仅刷新了自2001年香港保监局有数据记录以来的季度新高,单季规模更已接近2024年全年的一半。

这也是巨头们再度加码布局的重要原因,买楼、拿牌照、招兵买马,都是在抢夺「入场券」。

比如蚂蚁集团,在与阿里联手斥资72亿买楼之前,他们正以28.14亿港元、溢价17.6%的价格收购香港市场第一大港资券商——耀才证券。

在收购完成后,蚂蚁集团将一举获得SFC(香港证监会)1、2、4、5、6、9号业务牌照,获得证券交易、期货咨询、资产管理等核心领域的业务资质。

京东也是如此,除了保险经纪(香港)有限公司已经获批,根据其招聘要求透露的「负责香港SFC1号和9号牌运营管理工作」,京东应该也在积极推动相关牌照的申请和落地。

与此同时,香港也可以作为内地金融科技公司出海的「练兵场」。

相比于内地,香港有着更为复杂的市场环境,巨头们要直面与全球顶尖机构的正面竞争,还要适应与内地不同的文化与消费习惯,但仍然与内地「大本营」有着足够紧密的连接。

如果能够在香港打磨好产品、跑通商业模式,他们就可以将产品进一步推向其他海外市场。

再加上,香港成立的「内地企业出海专班」将通过整合资源,帮助有意拓展海外业务的内地企业以香港为平台「出海」,更多企业也在这个窗口期抓住了机会。

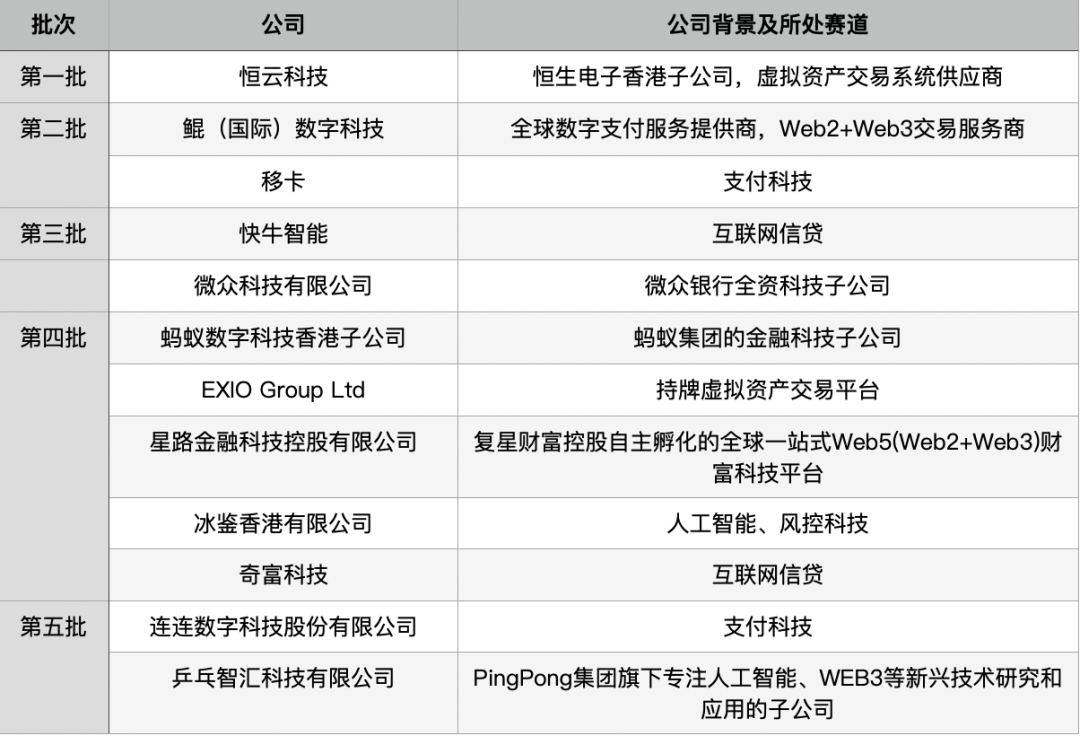

以出现在OASES重点企业名单上金融科技公司来看——奇富科技、冰鉴、乒乓集团、连连支付、快牛智能……虽然处于不同细分赛道,但也都是出海的「急先锋」。

注:OASES签约的内地金融科技企业重点合作伙伴名单,馨金融根据公开信息整理

值得注意的是,截至目前,许多来自其他领域入选重点合作伙伴名单的企业正批量登陆港交所,而这也为中国金融科技公司上市打开了更大的想象空间。

2

除了远征出海,2025年,稳定币的发展成为金融科技行业的另一个重要「变量」。

随着美国「天才法案」(注:《指导与建立美国稳定币国家创新法案》,英文缩写为「GENIUS Act」)获批,在海外市场,越来越多的金融巨头正积极布局稳定币业务。

从PayPal推出自有稳定币,到Visa、Mastercard将稳定币接入其支付网络,再到稳定币第一股Circle登陆二级市场,新技术的冲击已经势不可挡,并且在跨境支付、财富管理等领域发挥重要作用。

对于内地金融科技巨头们来说,他们不想也不能错过一个崭新的时代,但在目前的境内市场,他们很难有施展拳脚的空间。

香港成为了那个「可能」之地。

2024年7月,香港公布首批3家「沙盒」参与机构名单,京东旗下京东币链科技(香港)有限公司成为首批入选的机构之一。

到2025年5月,《稳定币条例草案》经香港立法会三读通过,这意味着中国香港将率先落实设立法币稳定币发行人的发牌制度。

随后,蚂蚁集团宣布在香港、新加坡、卢森堡三地布局稳定币业务;旗下蚂蚁数科、蚂蚁国际均计划在香港申请稳定币牌照。

此外,OASES还签约了不少于web3、虚拟资产相关的重点合作企业,为他们提供税收优惠、人才引入等一系列配套支持,以此完善香港的虚拟资产服务生态。

比如首批引进的重点企业中,唯一一家金融科技「恒云科技」就是虚拟资产交易系统提供商。

虽然在8月1日《稳定币条例草案》正式生效之后,香港金管局尚未发出任何稳定币发行人牌照,监管机构也频频喊话为市场「降温」,提示风险。

但舞台已经搭就,序幕已然拉开。

根据香港金管局在「香港金融科技周2025」上公布的「金融科技2030」愿景。

为了将香港发展成为一个稳健、有韧性与前瞻性的国际金融科技枢纽,推进现实世界资产(包括金融资产)代币化将是香港重点投入的四大领域之一。

其中包括但不限于将代币化政府债券的发行恒常化,推出Ensemble项目试点计划以支持真实交易等。

从这个视角出发,巨头们的抢滩、香港的探索,其意义已超越一地之兴衰,更关乎下一个十年全球金融科技市场的格局重塑。

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。首图来自图虫创意。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号